Le choix des mots

Philippe Bordas et Franck Courtès ont été photographes, ils sont désormais écrivains. Entretien croisé sur les mécaniques d’un désamour.

Ils ont été passionnés de photographie, ont exposé dans de grandes institutions, comme les Rencontres de la photographie d’Arles ou la Maison Européenne de la Photographie. Ils ont collaboré avec de nombreux journaux, dont Libération, connu pour la qualité de son service photo. Ils ont (bien) gagné leur vie en répondant à des commandes, notamment pour des pochettes de disques.

Désormais, ils écrivent romans, nouvelles et récits. Leurs livres sont publiés chez un éditeur prestigieux. Ils en parlent dans les médias, ils gagnent des prix. Ils gagnent (beaucoup) moins bien leur vie.

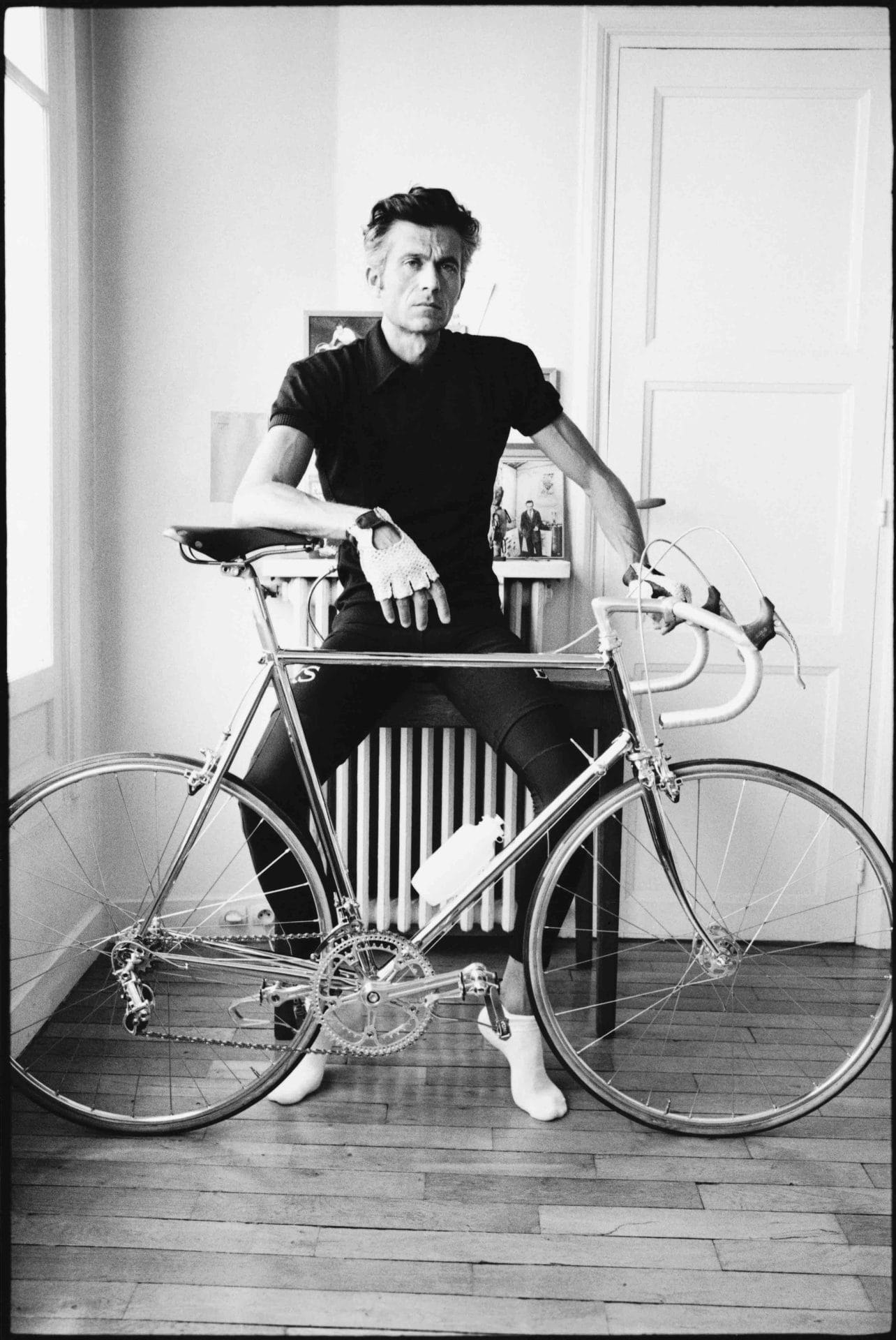

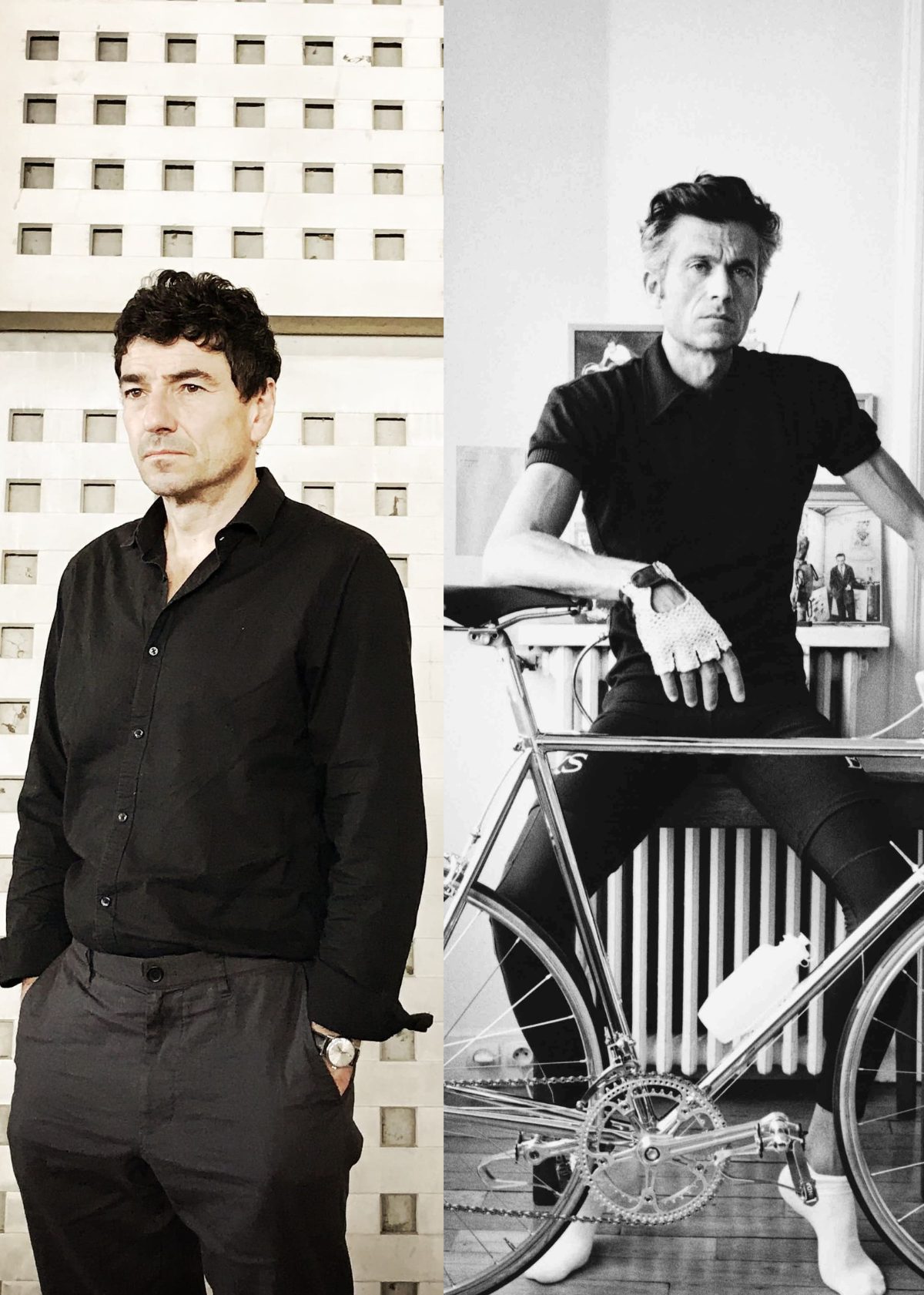

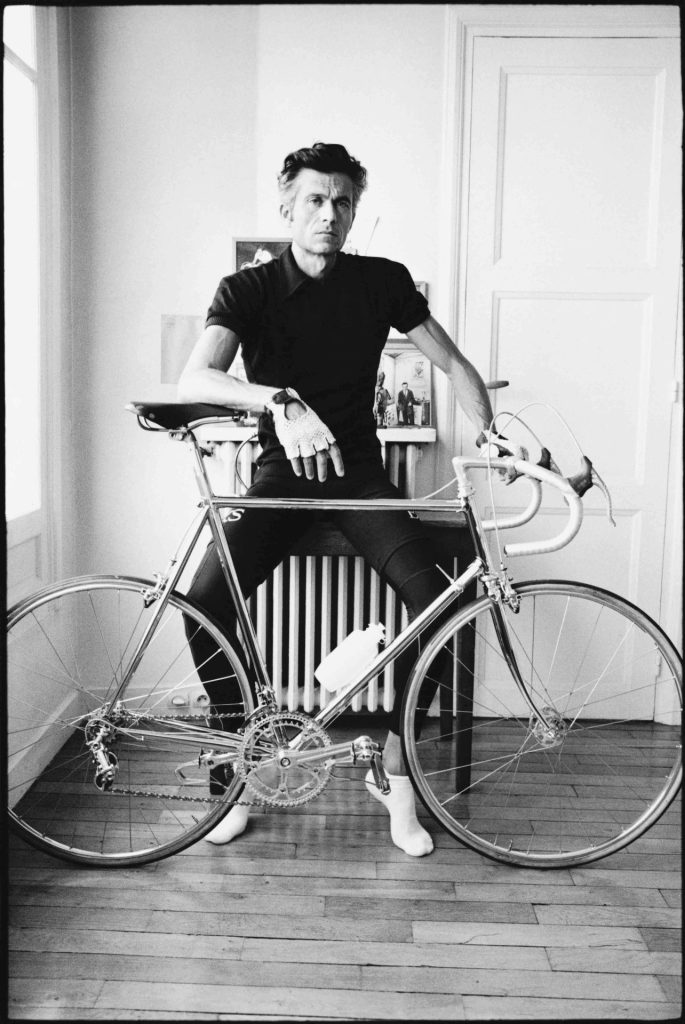

Entre le passé et le présent, c’est tout ou presque qui a changé : Philippe Bordas et Franck Courtès ont arrêté la photographie pour se consacrer à l’écriture. Un choix radical pour le second, 62 ans, qui raconte dans La dernière photo (JC Lattès, 2018) et À pied d’œuvre (Gallimard, 2023) le dégoût que lui inspire désormais son ancien métier. Philippe Bordas, 65 ans, a fini par ne considérer la photographie que comme un « document d’écriture » pour ses livres, par exemple dans Chant furieux et Le célibataire absolu (Gallimard, 2014 et 2022). Entretien croisé sur les mécaniques d’un désamour.

Franck, cela fait une dizaine d’années que vous avez arrêté la photographie. Philippe, à notre connaissance, vous n’en faites plus également. Quel est, aujourd’hui, votre rapport aux images et aux photographies – celles des autres donc ?

Philippe Bordas : Je ne suis pas tellement curieux de ce qui se fait actuellement. J’apprécie des choses assez classiques, j’adore regarder les photos de Pascal Maitre, j’y retrouve la rêverie nocturne et les couleurs que j’aime en Afrique. La photo comme art, avec tout le cérémonial emphatique que ça a pris depuis trente ou quarante ans, ça m’a jamais branché. J’ai toujours été mal à l’aise aux Rencontres de la photographie d’Arles par exemple, avec tous ces gens dans la même cocotte minute.

Franck Courtès : Oulah, on va se faire détester. [Rires.] Moi aussi je dois dire que je n’en consomme plus. J’en regarde très peu, avec quelques exceptions, comme ce que fait le photographe Boby, que je trouve épatant. Je ne vais pas non plus aux expos, mais je n’y allais déjà pas quand j’étais photographe. J’ai exposé deux fois aux Rencontres d’Arles, et la seconde je ne suis même pas allé à mon vernissage. C’est drôle, parce que quand j’étais plus jeune, j’ai dû me battre au sein de ma famille pour faire reconnaître la photo comme un art. Maintenant, on est passé à la photo totalement artistique, et je ne m’y retrouve pas.

Qu’est-ce qui vous pose problème exactement ?

PB : J’ai toujours préféré voir les photos de façon sauvage. J’adorais, à l’époque, dans Libération, les photos sublimes de Richard Avedon imprimées sur papier journal dégueulasse. Je les découpais et les collais au mur. Il y avait une vibration sauvage et naturelle.

FC : C’est exactement ça. C’était sans intention de faire de l’art, sans prétention, mais tellement beau !

PB : C’est comme pour la musique rock. Tu adores voir un concert en plein air ou dans une petite salle. Mais d’un seul coup, quand c’est au stade de France, t’as plus envie d’y aller. La photo est devenue un méga concert.

FC : [Rires.] Voilà. On ne se disait pas artistes, mais on ne faisait pas non plus de la photo purement informative et premier degré. En même temps qu’un travail plutôt arty, je réalisais aussi des commandes merdiques pour des PDG. C’était salvateur pour ne pas tomber dans la posture.

Qu’aurait perdu la photographie en intégrant le monde de l’art contemporain ?

PB : Sa liberté. Personnellement, je n’ai jamais aimé les grandes foires d’art, car c’est vraiment là que se joue le lien entre l’art et le monde de l’argent. La photo n’a fait que rêver d’entrer là-dedans, et elle a fini par y arriver. Il y a une dizaine d’années, il y a eu une énorme inflation du prix des tirages, et il faudrait désormais qu’on soit des vecteurs du capitalisme artistique en numérotant bien nos photos, en jouant le jeu de la rareté et de la reproduction. Tu te retrouves à être commerçant de toi-même. D’ailleurs, étrangement, depuis que la photo s’est muséifiée et codifiée, il n’y a plus ces illustrations sauvages dont nous parlions dans les journaux. Il n’y a plus l’impact d’une photo d’art égarée dans le bas monde de la presse.

Un monde de la presse avec lequel vous avez tous deux collaboré comme photographes. Étiez-vous vraiment plus libre ?

FC : Au début, oui. Dans les années 1980 et 1990, chez Libé, on ne te briefait pas, tu allais sans aucune pression au rendez-vous, et tu étais seul avec la personne photographiée. C’était un moment psychologique, sensuel presque. On cherchait l’authenticité, la rencontre. Puis, petit à petit, sont arrivés dans les médias les agents d’image, et l’annonceur qui demande à ce qu’il y ait plus de bleu dans la photo parce que c’est la couleur de la marque. Et enfin, il y a eu les audits faits par les médias eux-mêmes, pour demander aux lecteurs ce qu’ils avaient aimé. Et il en ressortait que c’était les photos où l’on voyait bien la personne, de face.

PB : Les portraits en gros plan dégueulasse où, en fait, tu ne vois rien.

FC : Mais le lectorat aimait ça. Donc on nous a demandé de ne plus prendre les gens de loin, de ne plus les prendre de trois quarts, etc.

PB : Je m’étais intéressé à ces questions de réduction du champ concernant l’histoire du cyclisme. J’avais comparé de magnifiques photos sur plaque de verre où l’on voyait un coureur épuisé en train de franchir un col plein de cailloux, entouré d’enfants, de femmes en chapeau et de bourgeois qui leur tenaient une gourde. Tout ça avec les montagnes en arrière-plan. C’était extraordinaire. Peu à peu, les téléobjectifs ont fait qu’on n’a plus vu que des gros plans sur des visages en sueur. Mais d’après-moi, dans ces audits, les patrons de presse faisaient semblant de demander des avis. En réalité, ils savaient très bien ce qu’ils voulaient : plus simple et moins cher.

FC : Un jour, j’ai quand même entendu un rédacteur en chef me dire de ne plus mettre de personnes noires sur mes photos de couverture car le magazine se vendait 30% moins bien…

Vous parlez, Philippe, de l’impact des téléobjectifs. Comment avez-vous vécu l’évolution très rapide de la technique photographique, et notamment le passage au numérique ?

FC : Il est clair qu’avec l’argentique il y avait une notion de rareté dans la photographie. Il s’agissait de capter un moment immobile dans cette immense mobilité qui nous entoure. C’était rare et précieux. Voilà pourquoi, pour ma part, je n’ai pas du tout adhéré au tout numérique.

PB : C’est aussi un problème de dépendance à la technique, qui est pesant pour le photographe. Moi, Leica m’équipait, mais ils ont arrêté quand je me suis mis à refuser leurs appareils numériques qui ne m’intéressaient pas du tout. De la même façon, quand Kodak, pour une question de profits, a décidé de ne plus produire la pellicule que j’utilisais, je n’ai rien pu y faire. Au moins, avec une feuille et un stylo, on ne dépend de personne.

Franck, vous racontez dans vos livres avoir d’abord pris un certain plaisir mondain à côtoyer des célébrités. Ce pouvait être, comme vous le dites, Michel Polnareff à Los Angeles puis, le lendemain, Vincent Cassel à Belleville. Ensuite, vous vous êtes terriblement lassé : à cause de la fatigue, des humiliations, de « l’exhibition narcissique » ou encore des pratiques de la presse écrite. Mais justement, votre décision d’arrêter la photo ne vient-elle pas plutôt du type de photographie que vous faisiez, à savoir la commande de presse pour du portrait, plutôt que de la photographie en elle-même ?

FC : Si, probablement. J’ai aussi fait un travail plus intime. Ça a un peu marché en expo, pas assez pour en faire un livre. Je pense que ça n’était pas assez abouti. Mais c’est aussi que dans ce travail, je racontais ma vie. Or, ma vie, c’était également mon boulot dans la presse. Tout était lié. Le fait est que j’ai eu très tôt envie de tout arrêter, dès le début des années 2000. Il m’a fallu dix ans pour franchir le pas.

On mesure la déception que vous ressentez aujourd’hui vis-à-vis de la photographie. C’est aussi qu’elle est en rapport avec la passion que vous avez d’abord éprouvée pour elle. Pouvez-vous nous dire comment ça a commencé ?

FC : J’habitais au Mexique, chez ma sœur, et je glandais pas mal. Un photographe est venu vivre chez nous, et un jour, je l’ai accompagné. Il s’appelait Éric Mulet. Il photographiait en noir et blanc des petites choses que je pensais sans importance. Plus tard, quand je l’ai vu tirer dans son petit labo improvisé, dans la salle de bain, j’ai été submergé par la puissance poétique de ses images. Un mélange de poésie mais aussi de terrain, de hasard, de recherche concrète. Je suis devenu obsédé par la photo. Après, ça a été très vite. Notamment parce que Libé avait toujours ses portes ouvertes pour de jeunes photographes.

PB : Moi, je suis arrivé par hasard en classe prépa littéraire, au lycée Lakanal. J’étais le seul mec à venir des cités, de Sarcelles précisément, face à des fils d’agrégés de la bourgeoisie parisienne. Il y avait pas mal de violence sociale et j’ai failli me faire virer à cause de tensions. Alors je me suis fait, à l’aide d’un appareil photo merdique, un Konica FS1, une sorte d’arme que je tenais comme un poing américain. Quand les mecs me faisaient chier, je leur mettais des coups de flash dans la gueule. Parfois, j’affichais les photos dans les couloirs. [Rires.] Puis je me suis fait nommer surveillant des filles pour avoir un peu d’argent, et là aussi j’ai fait des photos, mais pour draguer cette fois-ci. [Rires.] Donc des débuts bas de gamme, on peut le dire.

Bien sûr, au même moment, je faisais aussi mes premières photos « artistiques », genre les façades de bâtiments anciens. C’était raté. Le vrai choc, le truc magique, ça a été la découverte des photos de Koudelka et de ses Gitans. Quand j’ai vu qu’il travaillait avec un Leica, j’ai eu une sorte de fascination fétichiste pour cet appareil. J’ai travaillé dur pour m’en acheter un, sans pour autant être encore capable de faire une photo. C’est quand je suis partie en Afrique que j’ai eu le déclic. J’allais traîner des journées entières avec les boxeurs dans les bidonvilles de Nairobi, au Kenya. Je me suis entraîné avec eux, et à la fin, ils m’ont demandé de les prendre en photo. J’ai découvert en rentrant en France qu’elles étaient bien, et je me suis retrouvé photographe par hasard.

Qu’est-ce qui vous a plu chez Koudelka ?

PB : Avec du recul, je ne crois pas que ce soit tant ses photographies qui m’aient séduit que leur arrière-plan romanesque. Bien sûr, ses cadrages charbonneux au Leica m’attiraient beaucoup, mais je me demande si j’avais pas tout autant de désir poétique pour l’histoire – en mots – qu’il y avait derrière ses photos.

FC : C’est marrant, pour moi au contraire la littérature n’était pas pensable à l’époque, j’étais de toute façon un très mauvais élève. Je ne voyais pas le rapport. C’était vraiment la photo en elle-même qui me plaisait. On était au bistrot, je voyais des belles mains, je les prenais en photo.

PB : Des sortes de captures sensuelles.

FC : Oui, voilà. Plus tard, j’ai commencé à tenir un journal intime en photo. J’emportais même un Hasselblad dans un sac plastique en soirée, quand on faisait les cons dans Paris. J’avais des carnets, je collais les photos et mettais des légendes. J’ai pris goût à ça, à cet aspect narratif de la photo.

Et finalement, vous êtes tous les deux devenus écrivains. Qu’est-ce que la littérature aurait de plus que la photographie pour dire ce que vous avez à dire ?

FC : C’est plutôt que depuis que j’écris, je cherche quelque chose de différent. Avant, j’avais une vision très esthétique des choses. Désormais, je veux regarder autrement. Ne plus avoir la contrainte de la lumière, de la dynamique des contrastes. Par exemple, l’été dernier, je suis parti en Bretagne, et je n’avais plus d’appareil photo sur moi. Ça a l’air bête comme ça, mais pour moi, c’est énorme. Je me sens libéré, je revis, j’ai l’impression de voir véritablement les choses qui m’entourent.

PB : Ah oui, l’aliénation du photographe à sa machine est terrible.

FC : En fait, c’est le temps qui change. Il est ensemencé par autre chose, alors que la photo m’obligeait à être à l’affût en permanence. Par conséquent, je voyais le monde avec des clichés mentaux qui me venaient par automatisme : des formes ou des silhouettes que j’isolais immédiatement dans ma tête, comme si je faisais une photo.

PB : On peut effectivement tomber dans une forme de bêtise perceptive quand on est photographe. On est toujours en alerte sur les mêmes trucs. Et à la fin, on se retrouve à ne photographier que des clochards, ou des arcs-en-ciel. On subit une sorte d’instinct.

Il y a donc entre les deux une différence de regard, mais pas de nature ?

FC : J’ai quand même l’impression que la photographie soustrait quelque chose au monde alors que la littérature additionne, superpose des couches.

PB : Clairement, la palette est bien plus grande en littérature. La photo découpe une portion de temps infime, la littérature brasse l’éternité, point à la ligne. Pour moi, il n’y a pas de lutte. Je ne me suis servi de la photographie que comme un document d’écriture, en sachant que je n’avais pas encore la capacité d’écrire mais que je devais mémoriser. Il y avait chez moi tout un truc d’épicier : accumuler des images du monde en prévision de mes livres.

Et pourtant, vous parlez beaucoup de photographie dans vos ouvrages.

PB : C’est vrai. J’ai même remarqué que je passe mon temps, dans mes livres, à reparler de certaines de mes photos en essayant d’aller plus loin. Par exemple, j’ai écrit Chant furieux parce que les photos avec Zidane avaient foiré. Mais finalement, tout ce qui s’est passé autour de la photo, réussie ou ratée, est pour moi plus grandiose que la photo elle-même. C’est ça le truc miraculeux avec la photographie : elle m’a permis de découvrir le monde et de rentrer dans la vie d’adulte autrement que par le catholicisme, l’armée ou la vie bourgeoise. Je l’aime en tant que vecteur d’aventures et de rencontres. Et je vois bien ce que j’ai perdu en ne photographiant plus : ma capacité d’aller vers les gens, à rentrer dans un groupe. Je suis moins courageux, moins endurant aussi, car il faut marcher comme un cave quand on est photographe.

FC : Oui, se confronter au monde, c’est une des vertus de la photo. Moi, ce n’était pas pour dépasser des origines sociales, mais une certaine timidité, et un cadre familial étouffant. Pour devenir quelqu’un par mes propres moyens.

PB : Quand tu es photographe, on te laisse rentrer comme le plombier avec sa sacoche. Pour moi ce n’était qu’un prétexte, un passeport bidon pour rentrer en espion littéraire et en faux-ami dans la vie des gens.

Vous critiquiez tout à l’heure une certaine logique commerciale et marchande de la photographie. La littérature est-elle vraiment immunisée contre ça ?

FC : Il est clair que tous les milieux sont contaminés par ces considérations financières. Cela étant dit, je trouve qu’on est encore plus libre en littérature. On ne dépend d’aucune pression commerciale. On gagne rien aussi, ça, c’est sûr.

Parlons chiffres justement. Dans un de vos livres, Franck, vous dites que vous gagniez en moyenne 3 000 euros par mois grâce à la photographie…

FC : [Il coupe.] Parfois 8 000 grâce à des commandes pour des pochettes de disques.

PB : C’est moi aussi comme ça que je me suis payé mon appart. Pas grâce aux commandes pour Libé…

Et aujourd’hui ? L’un des sujets d’À pied d’œuvre, c’est la grande précarité dans laquelle vous êtes tombé depuis que vous vous consacrez à l’écriture. Malgré Gallimard, malgré les prix, malgré les passages à « La Grande Librairie ».

FC : Je raconte, en effet, les petits boulots pour survivre et l’inscription au RSA.

PB : Le scandale, c’est la gratuité quasi admise de l’écriture. Je le savais, et n’ayant ni fortune, ni héritage, j’ai toujours eu l’idée que la photographie allait être mon trésor de guerre pour pouvoir écrire mes livres..

FC : Malgré tout, je trouve les éditeurs plus honnêtes. En photo, je me suis beaucoup fait arnaquer. Et je ne luttais pas beaucoup. Je ne comptais plus les commandes non payées, les factures soi-disant perdues.

Depuis, la photographie s’est elle aussi fortement précarisée.

PB : Oui, on a eu de la chance. C’est terminé aujourd’hui.

Impossible, donc, de vous voir reprendre la photo en parallèle de votre travail d’écrivain ?

FC : Pas seulement pour ça. C’est que je ne suis pas très plan à trois. [Rires.] Plus sérieusement, je ne crois pas que j’en serais capable. Pour moi, c’est incompatible.

PB : Le problème, c’est que le Mali et le Burkina Faso, où je travaillais, sont aujourd’hui à feu et à sang. Mais j’ai toute la matière pour sortir deux nouveaux livres. Malgré tout, j’aurais adoré continuer, car j’aimais ça physiquement. Si l’occasion se présente, je pourrais refaire une sorte de folie photo intense, pendant un temps.

Depuis le début de cet entretien, nous ne parlons que de la photographie professionnelle. Mais le vrai changement, par rapport à vos débuts, n’est-ce pas que les images sont désormais omniprésentes dans nos vies ? Que tout le monde, et tout le temps, prend des photos ?

PB : C’est comme la cartographie : il reste peut-être quelques zones blanches non cartographiées dans le monde, mais globalement, c’est vrai que tout est photographié, en permanence. Et ça reflète le fait que les gens, finalement, ne savent plus voir : c’est un processus global, à cause des appareils et des images, d’éloignement de la nature et de nos propres sensations. Une sorte d’ultratransparence du monde, de pornographie visuelle. Sauf qu’il n’y a là aucun érotisme, puisque nous sommes coupés de nos sens. C’est un énorme problème, presque métaphysique.

FC : J’ai un exemple qui reflète bien ce que tu dis. Devant chez moi, à Paris, il y a un petit square très mignon, très charmant. Avant, à travers les grilles du parc, on voyait les arbres et le passage des saisons. Désormais, des panneaux ont été fixés aux grilles et on peut y voir… des photos. Elles cachent le monde, littéralement, et c’est terrible.

PB : Oui, alors même que la photographie devait être, au départ, la fusion magique de l’œil humain avec des formes mouvantes que l’on ne parvenait pas à figer.

FC : Mais au-delà de nos sens, il me semble que l’écrasante majorité de la photographie empêche désormais d’imaginer et de rêver. Notre esprit en est parasité.

Propos recueillis par Simon Rossi