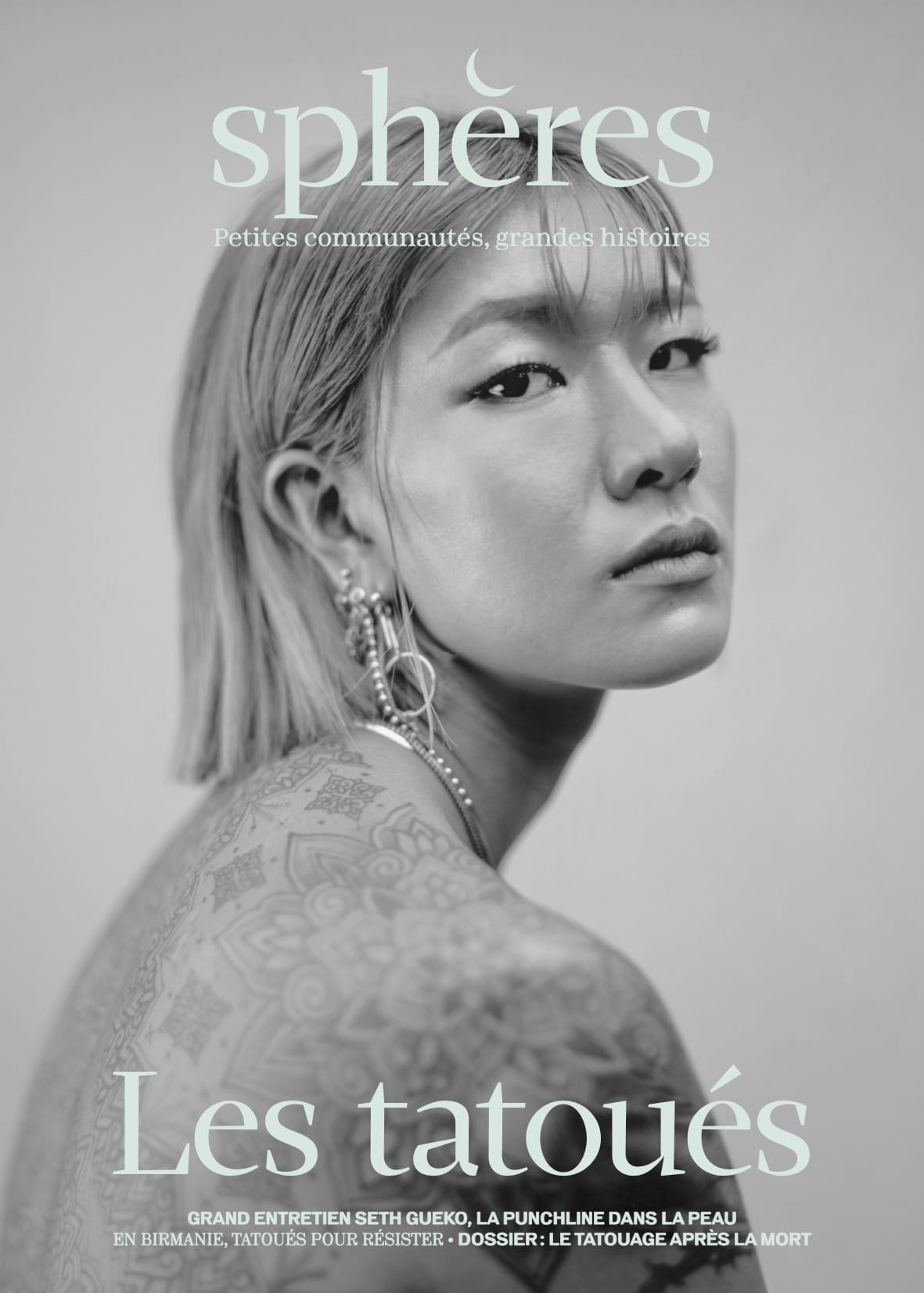

Tache de haute naissance

On croit souvent que les marins et les classes populaires étaient les premiers Occidentaux à se faire tatouer au XIXème siècle, mais l’aristocratie n’était pas en reste. Le tsar Nicolas II de Russie arborait un dragon sur l’avant-bras droit, la marquise de Londonderry en avait un qui grimpait depuis la cheville jusqu’à la cuisse et la princesse Valdemar de Danemark était encrée d’une ancre. Explications.

Roger Tichborne prit la mer et ne revint jamais. Cet aristocrate britannique, riche héritier d’une famille de baronnets, partit en 1853 dépenser sa fortune et sa jeunesse en Amérique du Sud. En avril 1854, au large du Brésil, on découvrit l’épave du Bella, son navire. Une coque chavirée, des bouts de bois, mais aucun corps. Pas de trace de Sir Roger. Personne cependant ne crut en l’hypothèse de sa survie, sauf sa mère. Elle eut vent d’une vague rumeur, selon laquelle un bateau aurait secouru l’équipage avant de l’emmener en Australie. Elle se mit à déposer régulièrement des annonces dans le Times et dans d’autres journaux de l’Empire britannique, promettant une récompense. Finalement, la piste australienne fut concluante pour retrouver le jeune homme « d’une constitution délicate, plutôt grand, avec des cheveux d’un brun très clair et des yeux bleus ». En 1865, on rapatria à grand frais un boucher désargenté de Wagga Wagga, en Nouvelle-Galles du Sud, nommé Thomas Castro. Il prétendait être l’héritier miraculé. Il était gras, ignorant, et parlait comme un charretier ; la veuve Tichborne maintint qu’elle reconnaissait bel et bien son fils. C’est quelque chose que l’amour maternel.

Le reste de la famille, méfiante, demanda une enquête et saisit les tribunaux. L’affaire Tichborne passionna longtemps l’Angleterre victorienne, à longueur d’articles de journaux et de comptes rendus d’audience, jusqu’à ce que l’imposture soit révélée. En 1872, Lord Bellow dévoila qu’à la différence de Thomas Castro, son ancien camarade d’internat Roger s’était fait tatouer à deux reprises. Tout un pays réalisa que, oui, au Royaume-Uni, l’aristocratie aimait l’aristocratie, le cricket, le « h » expiré, et les tatouages.

Dragons royaux

« Aujourd’hui encore, on croit savoir que les premiers à s’être fait tatouer en Occident sont les marins, et plus généralement les classes populaires, s’agace Matt Lodder, docteur en histoire de l’art et professeur à l’université de l’Essex. Mais c’est absolument faux. Au XIXème siècle, et particulièrement entre 1880 et 1900, les tatouages ont été très en vogue chez les classes dominantes britanniques. Et même au sein de la royauté ! » En 1881, le prince George, futur roi George V, et son frère Albert Victor sont au Japon. On raconte en Angleterre qu’ils se seraient fait tatouer une ancre marine sur le nez. Leur mère, la reine, prend la fake news au sérieux et les gourmande dans une lettre : non pas d’avoir des tatouages – leur propre père, le roi Édouard VII, arbore une croix de Jérusalem depuis un pèlerinage effectué en 1861 –, mais de les exhiber si ridiculement. De retour chez eux, les princes ont pu montrer à leur maman qu’elle se trompait : l’un avait seulement un couple de cigognes sur son bras, et l’autre, un dragon au même endroit.

En deux décennies, on assiste à un déferlement de tatouages chez les têtes couronnées et bien nées d’Europe, surtout si elles sont proches de la culture britannique. Le tsar Nicolas II de Russie : un dragon sur l’avant-bras droit, réalisé à Nagasaki. La marquise de Londonderry : un autre dragon, qui grimpe depuis la cheville jusqu’à la cuisse, également obtenu au Japon. La princesse Valdemar de Danemark : une ancre sur le bras gauche, probablement tatouée dans un bar à opium en Chine. « Dans le cas du Royaume-Uni, analyse Matt Lodder, il faut savoir que notre aristocratie a toujours été très liée à la marine militaire, ce qui explique en partie son attrait pour les peaux tatouées. Mais plus généralement parmi la noblesse européenne, il y avait à cette époque une fascination pour le Japon. C’était un pays complètement fermé qui accueillait quelques rares visiteurs, et les classes dominantes s’arrachaient tout ce qui avait trait à sa culture, tatouages compris. » Ainsi, les deux pôles contraires de la société anglaise se tatouent mais ne se mélangent pas : à la noblesse les voyages initiatiques en Orient, au tout-venant des marins et des prostituées la sinistre cambuse des quais de Liverpool.

La bourgeoisie et la classe moyenne, elles, sont d’abord réfractaires à cette lubie aristocratique qui fricote avec une pratique de bons à rien. Mais la théorie du ruissellement pour une fois se vérifie. Petit à petit, des familles bien comme il faut adoptent le tatouage. Parce que la tendance a essaimé aux États-Unis, et qu’on aime tout ce qui vient du Nouveau Monde. Parce qu’on est en Angleterre, et que la famille royale elle-même est tatouée. Au début du XXème siècle, il se trouvait de nombreux tattoo shops outre-Manche qui juraient avoir encré la peau du roi. Art du tatouage, science du marketing.

Nicolas Baroz