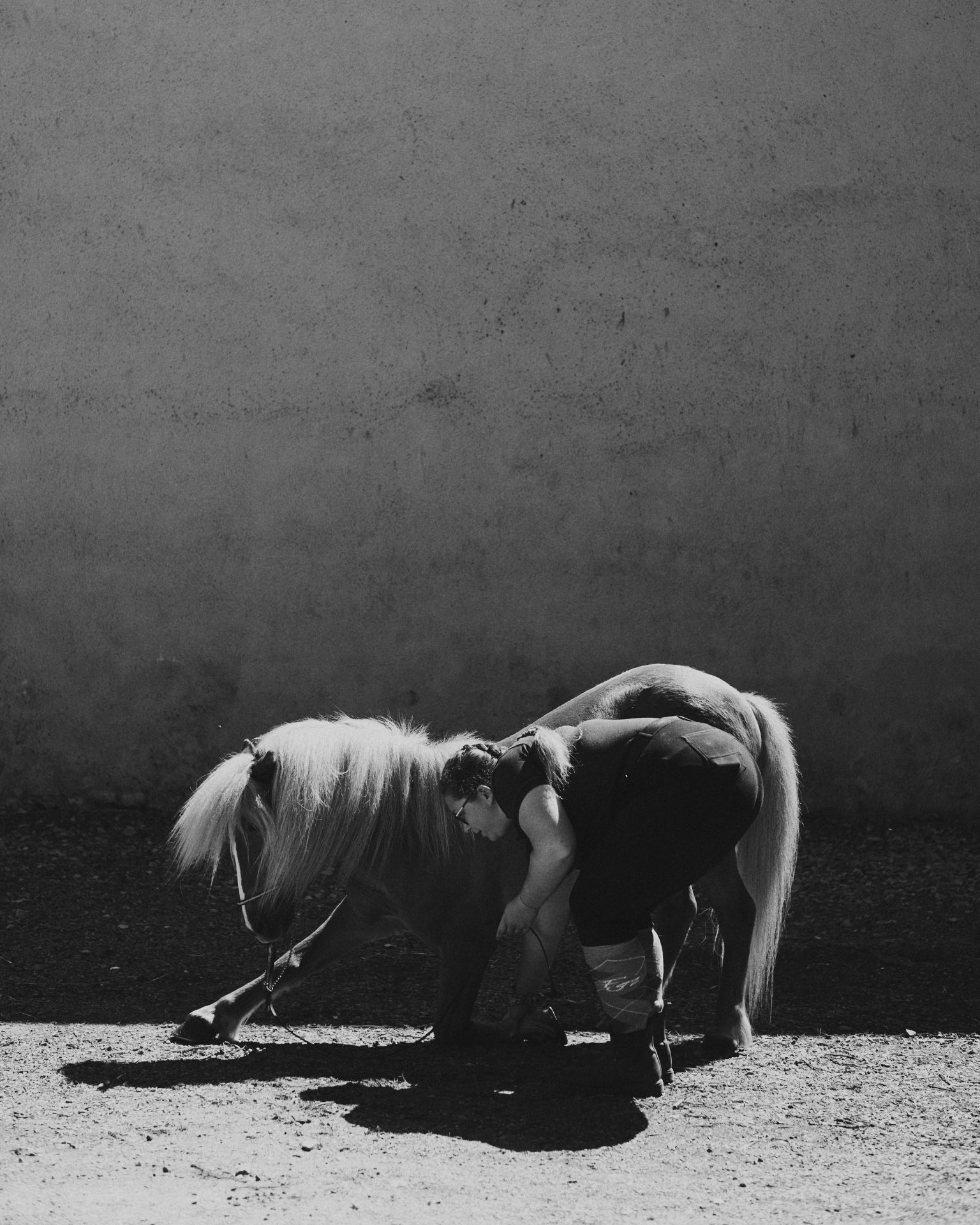

Changement de régime

Le Haras national du Pin, institution normande de plus de trois siècles voulue par Louis XIV, a vu sa raison d’être détricotée quand l’État s’est désengagé. C’est donc par le sport, la sauvegarde de races locales et les spectacles que l’établissement reste un site incontournable du monde équestre.

L’avenue Louis XIV, bordée par la forêt domaniale, brille sous les rayons du soleil. Plus loin, entourée de clôtures blanches et d’un petit muret, la cour d’honneur du Haras national du Pin, en Normandie, est dominée par un château datant du XVIIIe siècle. Tout, ici, a été pensé dans les moindres détails. Quelques minuscules jardins à la française, des écuries en forme de fer à cheval et un portail surmonté d’une tête d’équidé en or devant lequel le visiteur doit inévitablement passer. Manière de signifier que sur les plus de mille hectares du site voulu par le Roi-Soleil, c’est le cheval qui est souverain.

Mais derrière les écuries, près d’une allée de graviers, une pierre grise émerge d’un parterre de fleurs. Peu de passants et presque pas de bruit, le moment est suspendu. On y lit, en lettres rouges, “Furioso”. Ce pur-sang anglais de légende, mort en 1967, a marqué génétiquement toute une génération de chevaux de compétition en France. Depuis son achat par le Haras national du Pin en 1946, il a été le père de près de 300 chevaux. Cet étalon (mâle reproducteur) bai brun n’était pourtant pas très doué pour la course, mais il a façonné des générations de cracks qui ont excellé dans la discipline du saut d’obstacles. C’était un chef de race. On compte, dans sa lignée, Lutteur B, champion olympique des Jeux de Tokyo en 1964 ; Kannan, vainqueur de la coupe des Nations de La Baule, en 2001 ; ou encore Nino des Buissonnets, vainqueur de la coupe du monde d’Helsinki en 2014.

L’un de ses poulains, Furioso II, a lui aussi été établi comme chef de race en Allemagne. Suivant les traces de son père, il est devenu le plus grand reproducteur des années 1980. Mais en Normandie, en 2025, la sépulture de Furioso résonne tristement avec l’histoire récente du Haras national du Pin, qui s’est vu progressivement privé de sa raison d’être : l’élevage. Aujourd’hui, l’institution s’efforce de maintenir son statut d’excellence entre sport, sauvegarde de races locales et spectacles.

Fin d’un monde

Les haras, à l’origine, sont des établissements dédiés à la reproduction, la sélection et le dressage de chevaux. Même s’il ne fut construit qu’entre 1715 et 1730, sous le règne de Louis XV, le Haras du Pin, plus ancien haras national de France, fut souhaité par Louis XIV, d’où son surnom de « Versailles du cheval ». À l’époque, les chevaux de l’armée peinent à exceller sur le champ de bataille. Les montures de qualité manquent cruellement. Le projet vise donc avant tout à améliorer les races équines françaises, pour les rendre plus performantes et plus belles. Si la Normandie est choisie, c’est pour ses sols fertiles et ses températures adaptées. Le Pin est l’endroit idéal.

Plus tard, sous la République, les haras prennent l’appellation « haras nationaux » quand ils passent sous tutelle de l’État, d’abord à travers le ministère de l’agriculture, puis comme Établissement public administratif (EPA). Mais la mécanisation, au XXe siècle, remplace peu à peu les chevaux de guerre par des tanks et des véhicules blindés, les chevaux de trait par des tracteurs, et ceux d’attelage par des voitures et des bus. Si la reproduction continue, elle se limite aux courses et aux loisirs. Les haras deviennent peu à peu des lieux de spectacle où sont organisées des compétitions sportives. Le concours d’attelage, établi au Haras national du Pin en 1979, devient l’un des grands événements du monde équestre français.

Cependant, les subventions diminuent progressivement. En 2007, la Révision générale des politiques publiques (RGPP) aspire à réduire les dépenses et l’État décide de transférer l’activité principale des haras, l’accouplement des mâles reproducteurs, au secteur privé. En 2010, les haras nationaux fusionnent avec l’Institut français de l’équitation (IFCE), l’école de formation des métiers équestres. La désignation « haras national » disparaît officiellement, mais certains haras, dont celui du Pin, la conservent. La monte, autrement dit la reproduction, s’arrête en 2014 sur le site normand. Les étalons quittent les lieux. Seuls les plus anciens employés, avec peut-être les hirondelles qui peuplent les écuries depuis des générations, se souviennent de cette époque. La tombe de Furioso, posée comme un emblème de ce monde disparu, marque désormais l’entrée du pôle sportif international du Haras du Pin. Un pôle développé dans le but d’améliorer l’offre du Haras et de conserver un statut d’excellence.

[Cet article est à retrouver en intégralité dans Sphères hors-série n°3 : les cavaliers]