Fake Food

D’impérissables pancakes, une assiette de sushis sans saveur, une montagne de burgers sans odeur : au Japon, des plats en plastique ornent fréquemment les devantures des restaurants. Le photographe Marco Argüello est remonté à la source de leur production, dans le centre de l’archipel : un artisanat local extrêmement précis, vieux de près de cent ans.

En 2016, Marco Argüello se promène à Tokyo et s’étonne d’observer autant de faux plats en plastique, hyperréalistes, dans les devantures des restaurants. Des sushis, des nouilles, des poissons entiers. « Avec mon regard d’Occidental, je pensais que seuls les restaurants bas de gamme faisaient ça, explique le photographe texan de 39 ans, installé depuis huit ans en Grèce. Mais on m’a expliqué que ce n’était pas du tout le cas. » Au Japon, les shokuhin sampuru, littéralement « échantillons de nourriture », sont apparus il y a près d’un siècle. À l’époque, les restaurants se multiplient, et certains veulent montrer aux passants ce qu’est la nourriture occidentale – d’excitantes nouveautés telles que le hamburger ou le ketchup. Aujourd’hui, certaines pièces peuvent atteindre plusieurs centaines d’euros, le prix à payer pour un artisanat de précision qui requiert parfois des semaines de travail. Très probablement, celles-ci auront été réalisées à Gujo Hachiman, une petite ville au centre de l’archipel où se concentre l’essentiel de la production.

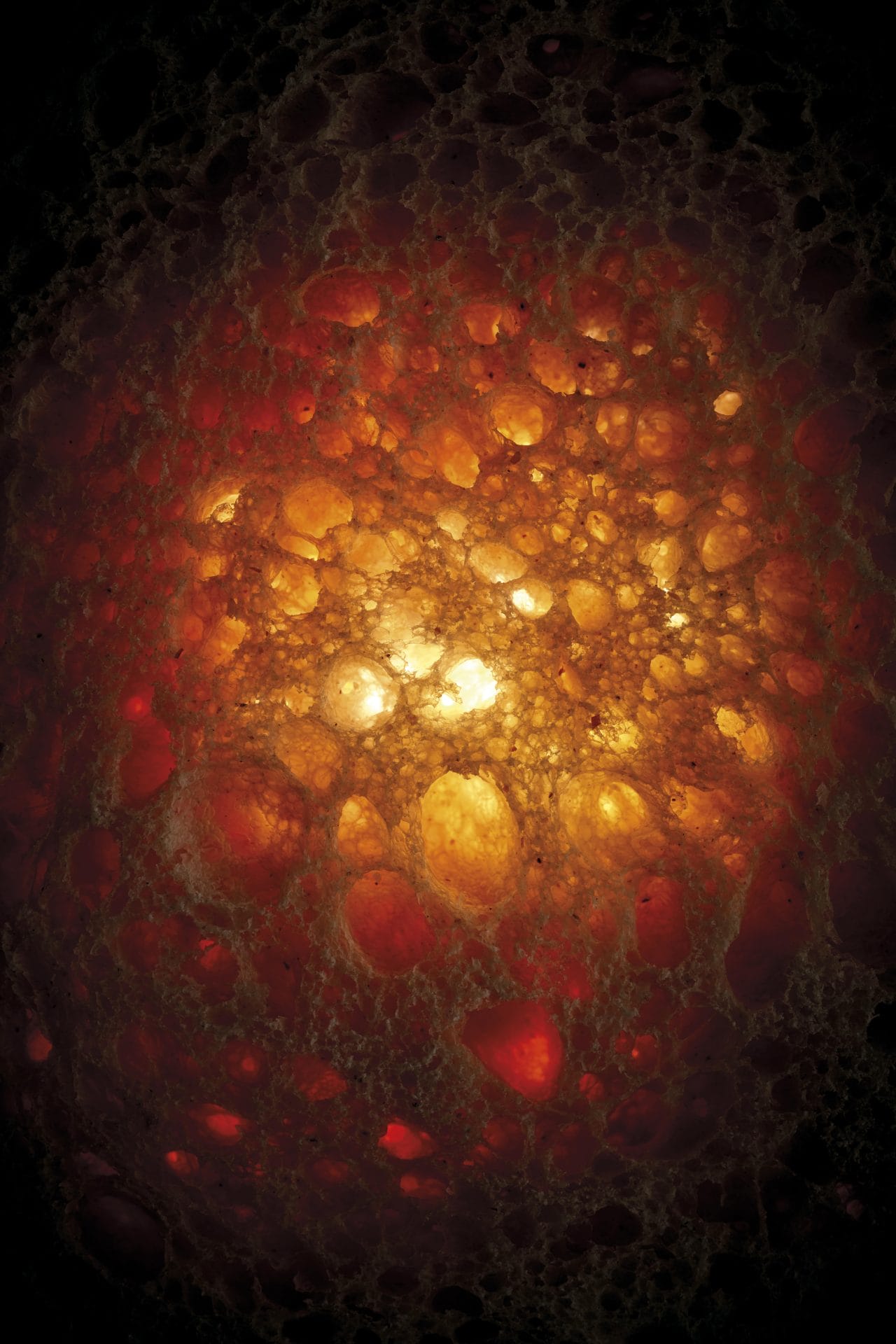

Intrigué, Marco Argüello finit par s’y rendre. Il découvre un monde à part, où certains ouvriers ont passé une vie entière dans les usines de sampuru, où le travail est structuré selon l’ancienneté et l’habileté de ses artisans. « Les débutants ne font que des sushis pendant deux ans, indique le photographe. Des spaghettis avec boulettes de viandes, c’est pas avant plusieurs années d’expérience, le plus dur étant le poisson, dix ans au moins avant d’y accéder. » Il découvre aussi un univers de couleurs acides, rehaussées par le vernis qui recouvre chaque sampuru, qu’il photographie au flash et avec un regard pince-sans-rire. « J’aimais l’idée de montrer autrement la belle et longue histoire de l’artisanat japonais. Normalement, on pense aux couteaux, à la calligraphie ou à la céramique. Le burger et les nouilles en plastique, c’est moins glamour. Mais derrière, il y a la même éthique de travail : perfectionner et maîtriser une technique pour toute une vie. »

Marco Argüello s’étonne que l’art du sampuru n’ait pas été totalement avalé par une production de masse délocalisée en Chine. Pour l’instant, ces mets figés, sculptés par des mains humaines, restent attachés à Gujo Hachiman. Mais la population de la petite ville vieillit, les jeunes partent vers les grands centres urbains, et c’est tout un bassin de main d’œuvre qui s’érode. La commune mise donc sur le tourisme pour faire vivre son artisanat local, comme elle avait su prendre, dans les années 1970, le tournant du plastique. À l’époque, le sampuru était réalisé en cire. Il avait l’inconvénient de fondre au soleil.

[Cet article est à retrouver en intégralité dans Sphères N°19 : les chefs]