Le Grand Bien

Tout le monde le dira : partir nager, c’est revenir dans un meilleur état physique et mental. Pour Clara, Sophie, Marion ou Lisa, c’est aussi accompagner un mouvement d’émancipation, de réappropriation d’un corps féminin parfois malmené dans l’espace public. Mais l’utopie chlorée des piscines est parfois brisée par des agressions dont l’ampleur a récemment été révélée.

Un jour, tant elle en « meurt d’envie », Marion se rend à la piscine municipale. Les lignes d’eau sont bondées. Elle est impressionnée, elle a honte. Elle vient pourtant de perdre un peu de poids, et a trouvé un maillot à sa taille. Mais il n’est pas adapté à sa morphologie. Alors, lorsqu’elle prend appui sur le mur carrelé pour se propulser, il glisse en dessous de sa poitrine. En partie dénudée, mortifiée, elle tente d’avancer comme elle peut au milieu de nageurs impatients. « J’ai réalisé que ça n’allait pas être possible. Quand on est très gros, on assimile vite le risque de violence dans l’espace public. Je parle de regards déplacés, d’humiliations, d’insultes. Là, il me semblait que j’allais être encore moins épargnée. J’ai terminé cette séance au bassin ludique, très frustrée. Par la suite, j’ai repris du poids, je n’y suis plus retournée. »

Le désir de nager, pourtant, est toujours là. Il se concrétise quelques années plus tard, un après-midi d’avril. Elle a fini par acheter un autre maillot, mais cette fois-ci elle veut le tester sans que personne ne soit présent. En visite dans la région de famille, elle demande à des amis de la laisser seule dans leur jardin, côté piscine. Celle-ci n’est pas entretenue, l’hiver vient à peine de se terminer. L’eau est croupie, glacée. Lorsque Marion s’immerge, elle est écœurée par la saleté, saisie par le froid qui lui brûle la peau. Elle pousse de toutes ses forces sur le bord du bassin, et le maillot tient. Un éclair de joie traverse la nageuse dès les premiers mouvements. « C’était comme si je retrouvais enfin ma relation avec l’eau, que j’avais tant aimée dans mon enfance. » Dès le lendemain, elle sera à la piscine publique.

« Pour quelqu’un comme moi, le contraste avec la marche est énorme, décrit celle qui nage désormais entre quatre et cinq fois par semaine. Dans l’eau, il se passe quelque chose de l’ordre du merveilleux. Elle me soutient, m’enveloppe. Je suis avec elle, non pas contre elle. Je peux me déplacer dans plein de directions différentes. Ça m’a permis de m’émanciper d’un rapport terrestre si pesant pour moi ». Du regard des autres, aussi. « J’ai finalement réalisé que mes tentatives pour normer mon corps étaient vaines. Quand je nage, je me déploie physiquement, je jouis de mon corps en mouvement tout en laissant autrui à l’arrière-plan. Je parviens à ne plus être assaillie par le jugement des autres, si aliénant, si présent et douloureux en temps normal. Seules comptent mes sensations. »

Réappropriation

Des corps plus exposés, et pourtant moins vulnérables. C’est le paradoxe, et l’un des bonheurs associés à la fréquentation des piscines, en particulier pour les nageuses. “Pour commencer, on parle d’un endroit où les femmes sont plus couvertes que les hommes, qui sont donc davantage mis à nus. Rien que ça, c’est une bascule”, s’amuse Clara, alias @nageuseparisienne sur Instagram, un compte où elle partage des récits de nage, dont les siens. À cette question de surface textile s’ajoute une certaine mise à distance des canons esthétiques habituels. Ils sont dissous par le chlore, la blancheur de l’éclairage, l’élasthanne sans ornement des maillots de bain. Ils se perdent dans l’immense popularité de la natation, globalement peu chère et accessible à tout âge.“ La variété des corps à la piscine est bien plus riche que ce que l’on présente dans les médias ou dans la publicité : on y voit de la pilosité, de la grosseur, certaines invalidités, indique Marion. Tant qu’on reste dans une certaine norme, cela dit. Moi, je vois bien que mon physique choque beaucoup de gens. Ça va des regards insistants jusqu’à la grossophobie assumée. Mais en règle générale, cette diversité corporelle atténue certainement des complexes ou des traumatismes, surtout chez les femmes.”

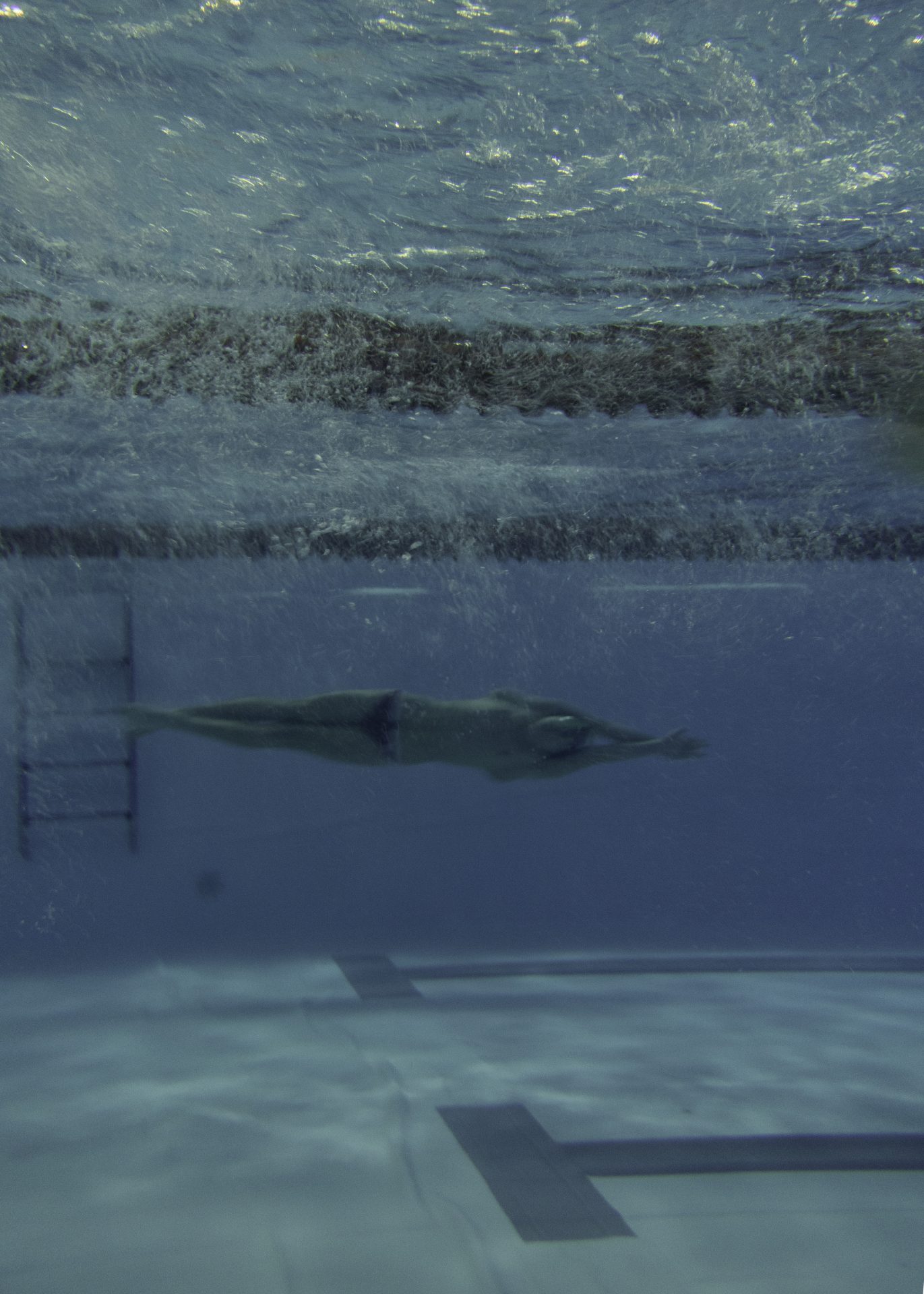

Et puis il y a cette forme d’ivresse que procure l’enchaînement des longueurs. Elle vient progressivement, avec les reflets mouvants de la lumière au fond du bassin, avec le bruit que font cinquante nageurs qui battent l’eau et que l’on entend par intermittence, et à moitié selon sa nage, quand la bascule du corps dégage les oreilles. À cause, aussi, du souffle qui se fait court, de la buée qui s’installe dans les lunettes. C’est un chamboulement total de la hiérarchie des sens. “La vue est reléguée au second plan quand on nage, or c’est principalement par le regard que le corps des femmes est un objet de convoitise à l’extérieur, avance Lisa, éducatrice spécialisée en région parisienne. Si l’on ajoute à ça les bonnets, les lunettes qui masquent les yeux, on devient presque invisible, interchangeable, et c’est un soulagement.”

[Cet article est à retrouver en intégralité dans Sphères N°21 : les nageurs]