Roxana Maracineanu : entre deux rives

Roxana Maracineanu est la première Française championne du monde de natation de l’histoire. C’était en 1998, en Australie, sur 200 mètres dos. Sept ans plus tôt, elle était naturalisée. Entre la Roumanie où elle a grandi, et la France, entre les podiums de natation et la table du conseil des ministres, c’est l’histoire d’une nageuse qui s’est construite par et au-delà du sport.

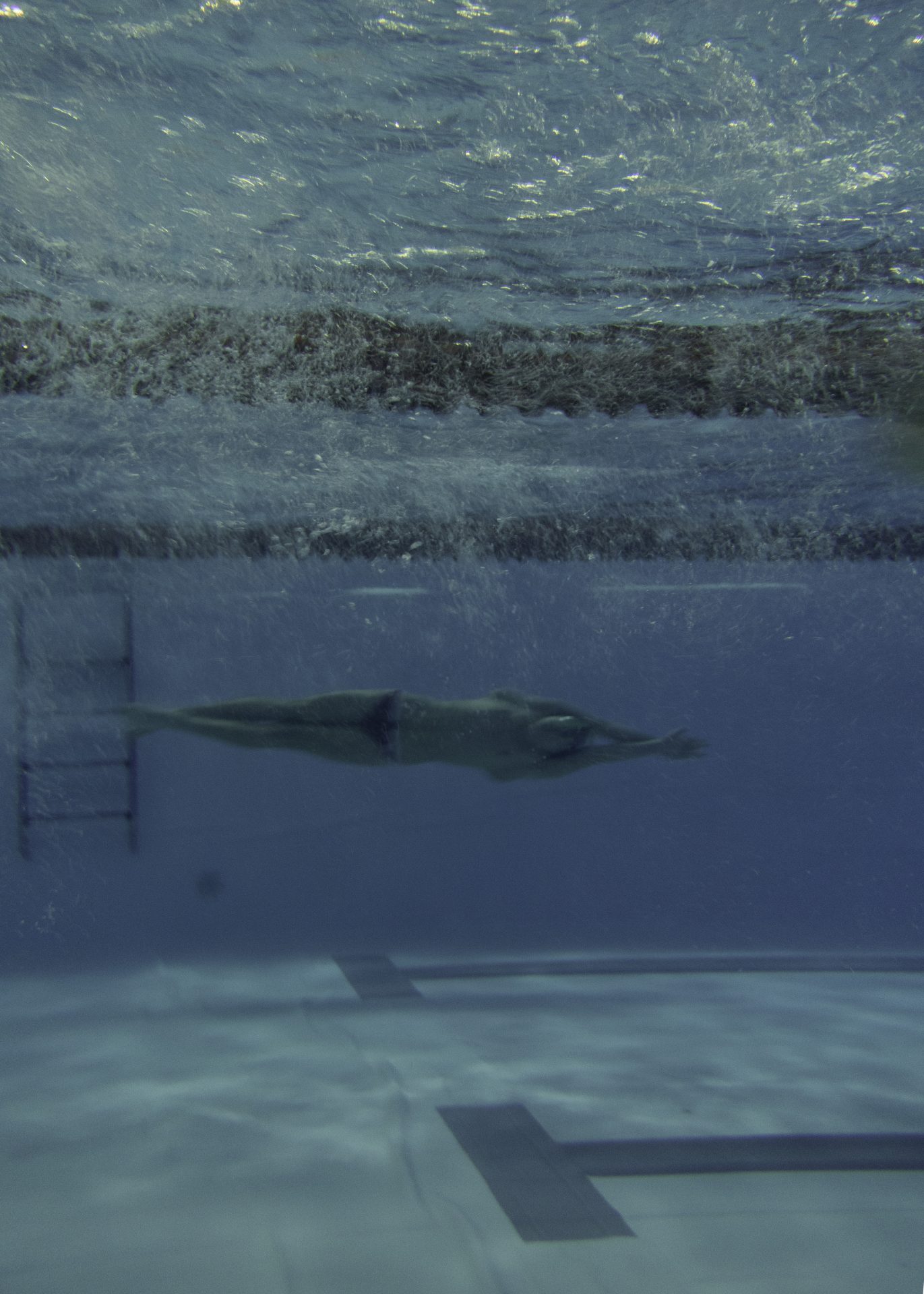

Au bord du bassin, un maître-nageur l’interpelle. Il l’interroge, à la volée, sur le placement d’une jeune dossiste qui s’entraîne. Un bref coup d’œil et elle répond, chirurgicale : « Trop de battements ». Dans l’enceinte de la piscine Émile Anthoine, à Paris, difficile de faire plus de trois mètres sans qu’on félicite Roxana Maracineanu. Pour sa médaille olympique, pour son passage au ministère des sports, pour son engagement associatif en faveur de l’apprentissage de la nage et contre les violences faites aux femmes. C’est plus calme à la terrasse de la piscine. Sous une fine bruine, elle dévoile le contenu d’une boîte à chaussure bordeaux : ce sont les souvenirs protéiformes d’une sportive devenue un personnage public et une femme politique. Pièce par pièce, elle raconte, s’arrêtant par moment pour admirer la Tour Eiffel à quelques mètres de là. Pour évoquer son enfance, il faut partir loin d’ici, de l’autre côté du rideau de fer.

À l’oreille, impossible de deviner que Roxana Maracineanu a grandi à Bucarest. Quand elle raconte son enfance loin de la France, certains n’arrivent même pas à y croire. « Pourtant, il suffit d’entendre mes parents pour s’en persuader », s’amuse celle qui est née le 7 mai 1975 dans une famille ordinaire de la classe moyenne roumaine. Le père, Vasile, est alors ingénieur en génie civil. La mère, Elena, technicienne projeteuse. Aujourd’hui encore, leur fille sait peu de choses des conditions de vie de ses parents à l’époque. Elle suppose que, comme beaucoup de Roumains, ils étouffent sous le régime dictatorial de Nicolae Ceausescu, le secrétaire général du Parti communiste du pays. Depuis 1965, la population est réprimée, placée sous la surveillance de la Securitate, la police politique. Alors, quand Vasile décroche un contrat de coopérant en Algérie en 1984, il part. Mais un des enfants doit rester en Roumanie, pour prévenir la fuite. Ce sera Roxana. Seule, sans ses parents ni son frère, elle est élevée par sa grand-mère et ses tantes.

Huit mois plus tard, âgée de neuf ans, Roxana obtient un visa et rejoint sa famille à Alger, à l’occasion des vacances scolaires. Le contrat de Vasile arrive à son terme et il est prévu que la famille complète rentre en Roumanie. Mais son père achète deux billets : un pour Bucarest – le billet officiel –, l’autre pour la France via un ferry baptisé Liberty, qui rallie Marseille. Le plan est tenu secret jusqu’au bout. Pour brouiller les pistes, Vasile envoie les bagages à l’aéroport, puis retourne les chercher à la dernière minute. « C’était comme dans un film, raconte sa fille. Je revois un immense bateau, le commandant prêt à lever l’ancre, et ma mère qui le convainc d’attendre que mon père arrive. » Celle-ci, une fois la famille réunie, fait quelques pas kazatchok, une danse traditionnelle ukrainienne, au milieu des autres passagers.

Roxana, elle, ne comprend pas encore ce qui se joue. « Pour nous, c’était une aventure. On pensait qu’on partait en vacances, parce qu’on ne nous avait jamais expliqué qu’on n’allait jamais revenir, jamais revoir notre famille. » Les Maracineanu sont accueillis à Kerbelen, en Bretagne, dans un village vacances transformé en centre de transit. C’est là que la jeune fille apprend le français, en quelques mois seulement. Dans des conditions parfois précaires, la famille s’installera plus tard à Blois, puis à Mulhouse, pendant plus d’une décennie. Après ses premières longueurs à Bucarest, Roxana se remet à nager.

Nouvelle famille

Le premier bonnet que Roxana Maracineanu tire de sa boîte à souvenir, ce matin de juillet à Paris, est celui du Mulhouse Olympic Natation. Il est décoloré par le chlore ; elle y tient énormément. « C’est dans ce club que j’ai fait toute ma carrière », explique-t-elle. Lorsqu’elle s’y présente, il affiche complet. Mais ses parents insistent, et les entraîneurs acceptent qu’elle se mette à l’eau pour un test. « Ils perçoivent tout de suite en elle un gros potentiel et décident de l’inscrire », raconte Benoît Lallement, journaliste à L’Équipe, qui a suivi sa carrière de près pendant dix ans. Devenu un ami, il est aussi le parrain de son dernier fils. « Quand j’ai réalisé qu’on ne reviendrait pas en Roumanie, j’étais très triste, explique l’ancienne nageuse professionnelle. Le club m’a permis de retrouver ce que j’avais perdu. Il est devenu une famille de substitution. »

À douze ans, elle nage déjà tous les jours. En troisième, elle passe à deux entraînements quotidiens. Le réveil sonne à six heures. Elle nage le matin, retourne à l’eau le soir. Elle s’endort sur ses devoirs à la nuit tombée, et quand sa mère la réveille pour aller se coucher, la jeune fille s’effondre parfois en larmes. À cause de la fatigue, mais aussi parce que ses parents lui répètent constamment qu’il faut être irréprochable, de peur que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ne leur retire leur statut de réfugiés. À l’époque, Roxana ignore encore que cette institution est chargée d’appliquer les textes relatifs à la reconnaissance de ce statut ; dans son esprit d’enfant, elle s’imagine un juge sévère et imprévisible, capable de tout remettre en question. Des années plus tard, devenue ministre, elle récupérera les dossiers que l’Ofpra avait constitués sur ses parents, où ceux-ci avaient exposé les motivations de leur départ. Elle n’a pas encore trouvé le courage de les parcourir.

Mais cet impératif d’excellence académique, en parallèle de la réussite sportive, ne l’a jamais quitté. « La natation, c’est un sport qui prend tout. Si tu nages à 100 %, tu seras championne olympique », lui disait pourtant son entraîneur, Lionel Horter. Des années plus tard, refusant de choisir, elle aménagera elle-même son calendrier scolaire lors de sa maîtrise, passant la moitié des examens en juin, l’autre en septembre. « À cette époque, rien n’était prévu pour concilier études et haut niveau », souligne Benoît Lallement. Ministre des sports, elle s’en souviendra, et poussera pour la création de classes à horaires aménagés, confrontant l’Éducation nationale à la réalité d’un adolescent de douze ans qui nage 35 heures par semaine sans aucun soutien scolaire.

[Cet article est à retrouver en intégralité dans Sphères N°21 : les nageurs]