Japon : aux racines de la cosplay-mania

Le cosplay est né aux États-Unis, pourtant c’est au Japon qu’il rencontre aujourd’hui l’écho le plus fort. Un engouement qui s’explique par l’extraordinaire vitalité des mangas et « anime » sur l’archipel, en particulier depuis les années 1980.

Tous les connaisseurs vous le diront, le temple du cosplay, c’est le Japon. D’abord parce que s’y trouvent les quartiers Harajuku et Shinjuku, où les plus folles extravagances vestimentaires sont permises, et où l’on peut donc se déguiser à loisir. Mais aussi et surtout parce que s’y tient chaque année le World Cosplay Summit, plus grand championnat du monde de cosplay, qui rassemble 250 000 personnes à Nagoya. « Le maire et le gouverneur de la province viennent voir tout le monde, ils sont chauds bouillants, lance en souriant Hazariel, qui a remporté le titre en 2022 avec son duo Beryl, en incarnant l’héroïne éponyme du manga Sailor Moon. Des milliers de Japonais nous faisaient coucou quand on défilait sur le tapis rouge, super honorés de voir des étrangers déguisés en un personnage de leur culture. »

Le cosplay est aujourd’hui si plébiscité sur l’archipel que nombre de novices en la matière, médias y compris, croient qu’il y est né. Perdu. La discipline voit le jour aux États-Unis au début de la Seconde Guerre mondiale, et ne rencontre un réel succès nippon que quarante ans plus tard. Dans le milieu, on s’accorde généralement pour dire que le cosplay – qui ne s’appelle pas encore cosplay – pointe le bout de son nez en 1939, en la personne de Forrest J. Ackerman. Alors âgé de 23 ans, le pionnier se rend au WorldCon, la première convention américaine de science-fiction, dans un costume d’homme du futur.

L’année suivante se tient à la même WorldCon la première masquerade, mot anglais dérivé du français mascarade, et désignant une sorte de bal costumé. Une certaine mode est lancée : durant les trois décennies qui suivent, les geeks et nerds de tous bords prennent l’habitude de venir déguisés aux conventions SF qu’ils fréquentent, mais sans que cela ne soit un élément majeur des événements. C’est au cours des années 1970 que les tenues gagnent réellement en importance. En 1974 par exemple, pour sa quatrième édition, la Comic-Con de San Diego met sur pied sa propre masquerade. Mais toujours pas d’emballement japonais.

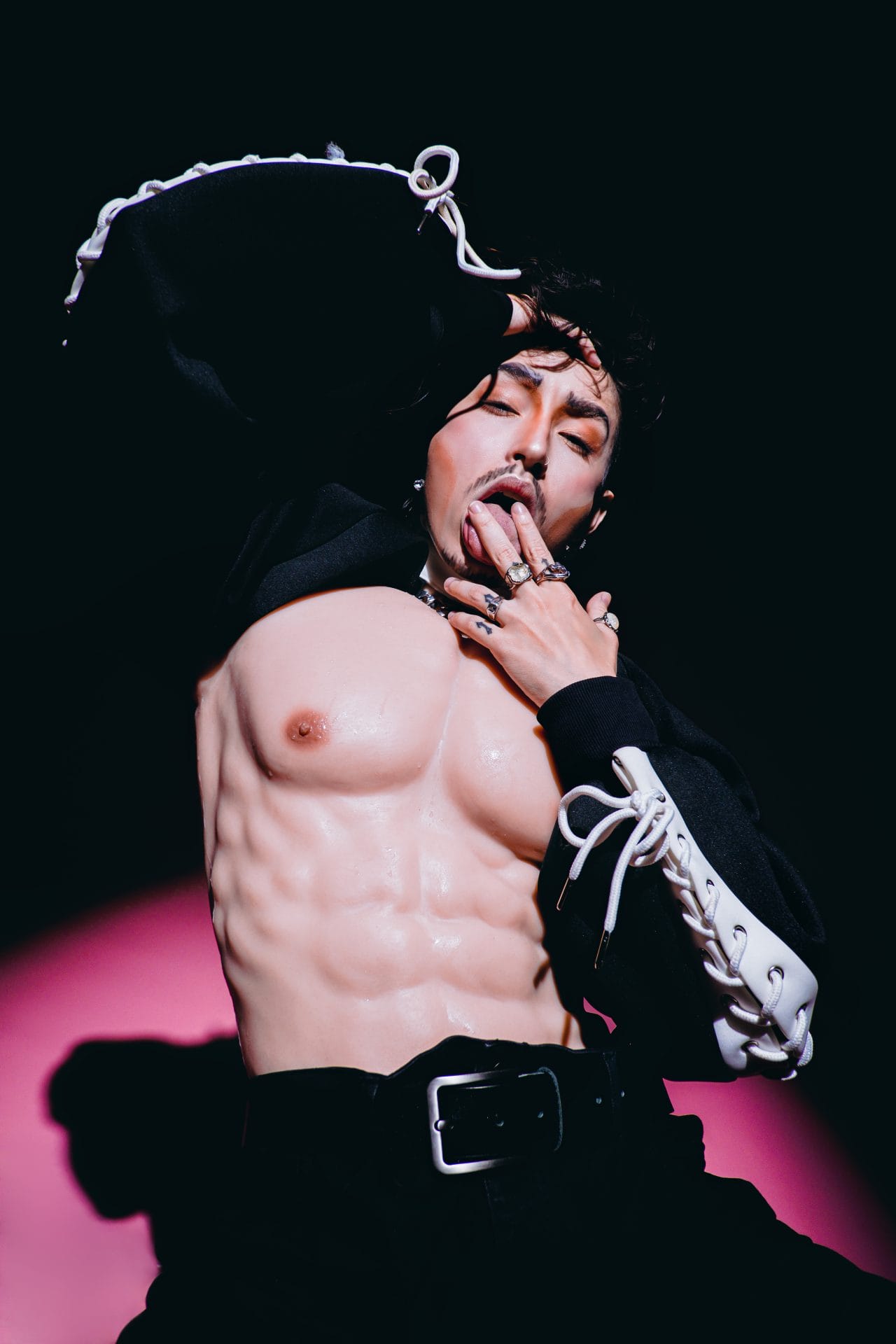

Des robots géants et des femmes court vêtues

La pratique s’exporte au Japon dès le milieu des années 1970, mais ne connaît un réel essor que plus tard, à la faveur d’œuvres largement plébiscitées. Deux, surtout, marquent une rupture : le manga Urusei Yatsura, sorte de collection de petites histoires loufoques autour de l’arrivée d’un peuple extraterrestre sur Terre, publié dès 1978 dans le magazine Weekly Shōnen Sunday, puis adapté en anime. Et Gundam, série d’anime de science-fiction mettant en scène des robots gigantesques (ou « méchas ») dans des guerres spatiales, qui rencontre un succès énorme au début des années 1980, et est devenue aujourd’hui absolument légendaire au Japon.

Ces deux productions, inspirées notamment par Star Wars et Star Trek, accumulent bientôt des dizaines de milliers de fans, qui importent leurs univers dans de nombreuses conventions, ou Comics Markets, comme elles sont appelées à l’époque. « Au début des années 1980, le cosplay s’est beaucoup démocratisé avec l’anime Urusei Yatsura, notamment parce qu’un des personnages principaux est une jeune fille légèrement vêtue, note Aya Kaida, pionnière du cosplay au Japon. Les journalistes publiaient les photos des cosplayeuses déguisées en elle, ça faisait vendre les journaux. »

Outre l’aspect sexy des personnages, c’est d’abord la diversité des œuvres qui multiplie le nombre de fans, et partant le nombre de cosplayers. Les années 1980 forment l’âge d’or de l’anime japonais, un succès planétaire sort presque chaque année : après Cobra viennent Albator, Olive et Tom, Ken le Survivant et bien sûr, Dragon Ball. Puis la masquerade évolue : la tradition voulait que les gens déguisés dansent ou se produisent sur scène, même pour un court sketch. Désormais, ils peuvent se contenter de venir costumés, ce qui rend la pratique plus accessible. En 1984, le reporter et éditeur de mangas Takahashi Nobuyuki, qui couvre la WorldCon de Los Angeles, est frappé par la myriade de gens costumés. Il invente le terme cosplay pour désigner leur pratique. Terme repris ensuite par l’ensemble des pratiquants japonais.

La démocratisation du cosplay ne se fait toutefois pas sans heurts. Dans leur ouvrage Fandom Unbound : Otaku Culture in a Connected World (2012, Yale Press, non traduit), Mizuko Ito, Daisuke Okabe et Izumi Tsuji relèvent que « les gens habitant aux abords des lieux de conventions se plaignent de tenues indécentes ». Ils écrivent aussi que dès 1983, à la demande de la police et de membres de la communauté cosplay, « les organisateurs limitent le cosplay aux frontières de la convention », interdisant aux cosplayers de quitter les lieux en portant leur costume. « On s’est même posé la question de savoir s’il fallait accepter ou non les cosplayers aux Comics Markets, reprend Aya Kaida. Finalement oui, parce que le président d’alors a estimé que le cosplay était pour les gens une manière de s’exprimer. S’il avait refusé, il n’y en aurait pas autant au Japon aujourd’hui. »

Une fois son cadre légal posé, le cosplay japonais (et mondial) se développe sans discontinuer. Des années 1990 à nos jours, il élargit ses sources d’inspiration, débordant du manga, de la SF et de l’anime pour intégrer les jeux vidéo, les groupes de musique, les jeunes acteurs ou actrices célèbres… En 1999, le premier café cosplay ouvre ses portes à Tokyo et, en 2003, un premier magazine destiné aux cosplayers japonais est lancé. La même année, le premier World Cosplay Summit se tient à Nagoya. Ça y est, le Japon est au centre du monde.

César Marchal