« Le cosplay est un art de l’enchantement »

Entretien avec le photographe Thurstan Redding, auteur du livre « Kids of Cosplay ».

Né à Hong Kong, Thurstan Redding a grandi à Fontainebleau avant de partir pour le Royaume-Uni, où il a vite rencontré le succès dans la photographie de mode. Le Britannique de 31 ans publie en 2022 Kids of Cosplay (Thames & Hudson), livre teinté de mélancolie où il tire le portrait de plus de cinquante cosplayers dans cinquante endroits différents. Une documentation rare sur une sous-culture qui, bien que massive, rechigne encore à se livrer.

Comment avez-vous commencé la photographie ?

J’ai commencé la photographie en 2016, après avoir suivi une formation en sciences politiques à Cambridge. À la base, c’était juste un hobby, donc je me suis donné trois ans après l’obtention de mon diplôme pour voir si ça marchait. Je me suis lancé dans la photographie de mode parce que j’ai toujours aimé la mode, et ça a assez bien marché, j’ai travaillé avec des grandes marques comme Chanel, Gucci ou Louis Vuitton, alors j’ai continué. [Rires.]

Le cosplay ne faisait donc pas partie de vos centres d’intérêt. Comment en avez-vous découvert l’existence ?

La première fois que j’ai vu un cosplayer, c’était dans le métro. Le mec était en full costume et avait des cheveux bleus, j’avais trouvé ça trop cool. Ensuite, je suis allé moi-même à Comic Con [célèbre convention sur la BD et la culture populaire née à San Diego et fréquentée par de nombreux cosplayers, ndlr], et j’ai été abasourdi par la taille de l’événement et la quantité de gens. Là, je me suis dit : « Trop bien, il y a quelque chose à faire là-dessus ! », et dès 2018, j’ai commencé à faire des recherches, surtout visuelles.

Pourquoi avez-vous voulu y consacrer un livre photo ?

La mode est très divertissante, mais elle impose un rythme effréné, qui ne laisse pas forcément le temps de se poser et de réfléchir à long terme. À un moment, j’en ai eu marre de bosser sur des magazines qui n’existent que dans un espace-temps super limité, je voulais créer quelque chose qui n’ait pas de date d’expiration. Mais je savais aussi qu’à 30 ans, je ne pouvais pas faire une rétrospective de mon travail, ça faisait trop grandiloquent. [Rires.] Donc j’ai décidé de préparer un livre photo sur un projet complètement nouveau. De par mon background en sciences politiques, je voulais intégrer de la sociologie, parler de sous-cultures, mais je voulais aussi qu’il y ait une connexion avec le visuel et la mode. Parce que les costumes des cosplayers sont très liés à la mode, même si l’un et l’autre n’ont pas les mêmes objectifs.

Les cosplayers ont été beaucoup photographiés, beaucoup filmés. Votre livre les montre toutefois sous un jour nouveau, plus sérieux, peut-être même plus mélancolique. Pourquoi ?

J’ai fait une première version du livre avec des photos prises à Comic Con, mais elle n’est jamais sortie parce que finalement, je ne voulais pas qu’elle sorte. Tous les cosplayers mettaient de tels efforts dans leur costume que je trouvais ça dommage de ne pas mettre les mêmes efforts dans le shooting. Je trouvais que c’était de la fainéantise de ma part : pas de lieu différent, pas d’éclairage particulier, bref un travail basique.

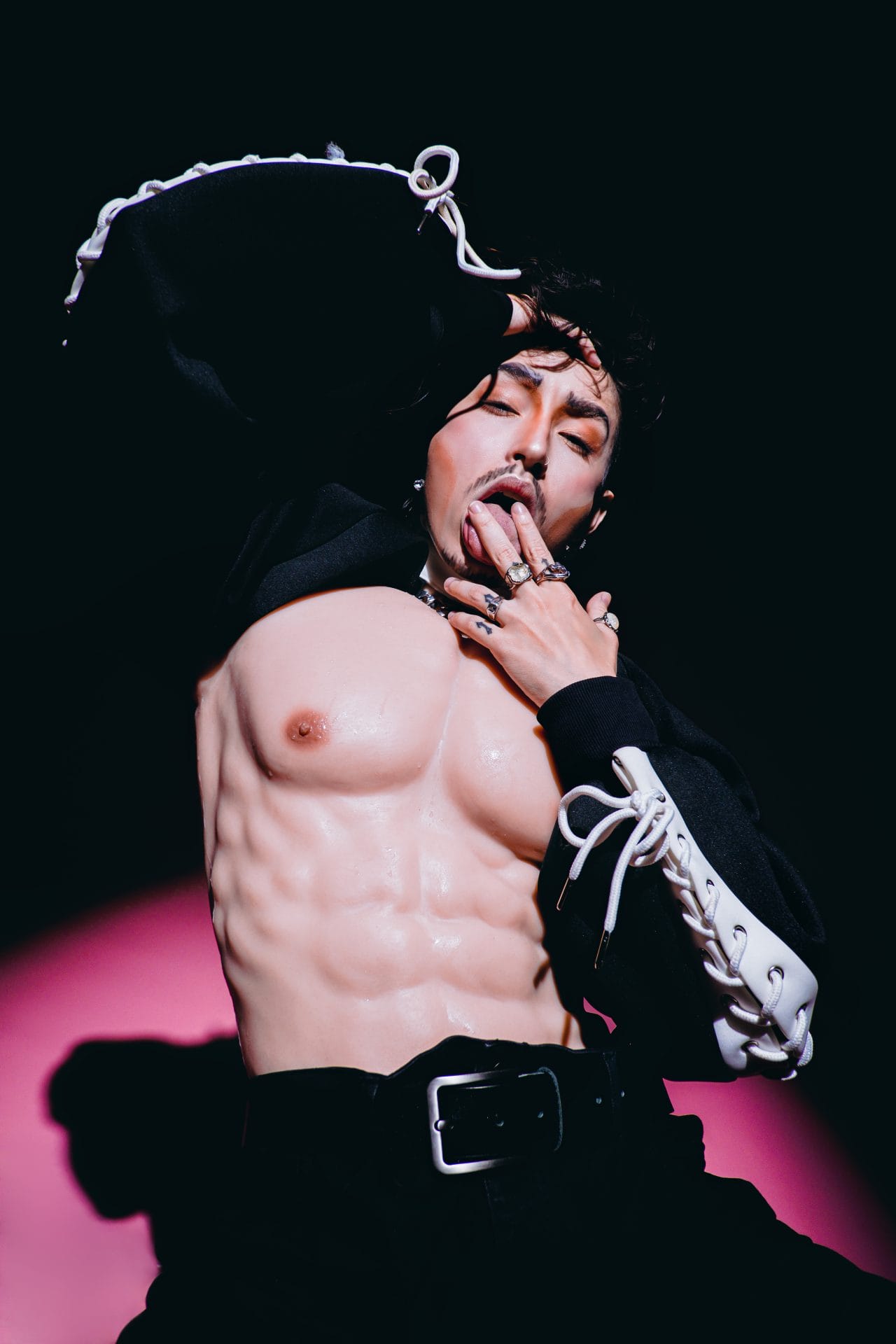

Avec mes assistants, on a donc réfléchi aux installations lumière, et on a commencé à rechercher des lieux esthétiques qui correspondent aux costumes des cosplayers, et qui si possible ne soient pas trop loin de leur lieu d’habitation. Ensuite, j’ai repris des codes de la mode pour les appliquer aux shootings. Mon travail a un côté cinématique, nostalgique, parfois mélancolique. Ça a donné ce mélange assez inattendu, qui reflète bien pour moi la vérité du cosplay : un art de l’enchantement dans des espaces et des réalités qui ne sont pas enchanteurs.

De quels espaces et de quelles réalités parlez-vous ?

Sur les trois ou quatre années que m’a demandé la création de ce livre, j’ai rencontré plus d’une soixantaine de cosplayers de toutes les nationalités, et je les ai photographiés dans plus de cinquante lieux différents du Royaume-Uni. Souvent, ils habitent dans des banlieues ou en bordure de zones industrielles. En fait, ils vivent dans des endroits normaux, d’une banalité assez forte, qui ont été aménagés pour être fonctionnels, pas pour être beaux. En anglais, on les appelle des « liminal spaces » (« espaces liminaires » en français, ndlr), c’est-à-dire des espaces que l’on traverse mais dans lesquels on ne reste pas.

En ce qui concerne les réalités, dans le livre, j’ai écrit le nom de chaque personnage incarné, ainsi que le métier de chaque cosplayer. Ce sont des métiers très normaux : infirmière, employée en supermarché, réceptionniste d’hôpital, serveuse, étudiante, avocate… Ce sont des gens comme tout le monde, avec des jobs standards, qui dans leur vie privée, intime, se livrent à une activité fantasque et hors du commun.

Quelles étaient les motivations des cosplayers que vous avez rencontrés ?

La chose la plus commune dont ils m’ont parlé était l’idée d’échappatoire, parce qu’une grande partie des cosplayers que j’ai rencontrés avaient été brutalisés dans leur enfance, ou s’étaient sentis exclus, surtout à l’école. À travers le cosplay, ils ont trouvé un moyen de sortir de leur quotidien difficile, et aussi de se forger leur propre communauté. D’abord en ligne, où ils se trouvent des centres d’intérêts communs, que ce soit une bande dessinée ou une saga de films, puis concrètement en allant à des conventions, où les gens se rencontrent et deviennent amis. Le cosplay est une communauté très forte et solidaire dans une société de plus en plus digitale, fracturée et isolante. J’ai trouvé ça très touchant.

Y a-t-il des rencontres qui vous ont particulièrement marqué ?

Bien sûr. La cosplayeuse F.Ukuro, que j’ai shootée trois fois (parce que les deux premières ne me satisfaisaient pas) m’a vraiment marqué. Elle incarnait un personnage de manga quand je l’ai rencontrée et était serveuse dans un bar. Quelques mois plus tard, lors du shooting suivant, elle était devenue cosplayeuse à plein temps, et c’était l’une des plus suivies au monde : elle avait sept millions de followers sur TikTok ! C’était super émouvant de voir ce parcours incroyable réalisé en même pas un an.

Bella aussi m’a touché. Son père avait arrêté de lui parler dès qu’elle avait commencé sa transition de genre, ce qui est malheureusement assez commun. L’une des rares choses qu’elle partageait avec lui était Star Wars, qu’ils regardaient ensemble. Quand je l’ai rencontrée, sa transition de genre était terminée, mais elle continuait à faire du cosplay en incarnant des personnages de Star Wars. Pour elle, ce n’était pas vraiment un hommage, mais plutôt un moyen de conserver ce souvenir positif de leur relation.

Vous évoquiez tout à l’heure des parallèles entre mode et cosplay. Quels sont-ils ?

Je pense que le point commun majeur est la construction d’un personnage. La femme Dior, la femme Céline ou la femme Chanel, par exemple, sont des personnages fictifs créés par les marques, mais qui existent dans la réalité, parce qu’on peut acheter un vêtement que ces personnages ont porté pour s’en rapprocher. Cette idée de construction réelle d’un personnage fictif est très présente aussi dans le cosplay. Et pour incarner ce personnage, les gens de la mode comme les cosplayers adoptent une approche minutieuse de la construction du vêtement.

Il y a aussi de grosses différences entre les deux univers, par exemple dans la réutilisation des costumes. Les cosplayers évoluent avec leurs costumes, ils les réparent, les modifient et les améliorent sur du très long terme, parfois sur plusieurs années. À l’inverse, dans la mode, on est dans une consommation beaucoup plus rapide et beaucoup moins économe.

Qu’avez-vous appris sur le cosplay au cours de votre projet ?

Je ne m’étais pas rendu compte, en me lançant dans ce livre, d’à quel point la communauté est privée, fermée aux demandes extérieures. D’ailleurs, c’est sans doute pour cela qu’il n’y a pas d’autre livre photo sur le sujet, dans le sens où c’est une communauté assez difficile à pénétrer, et dont il est dur de gagner la confiance. C’est aussi pour ça que le livre a pris trois ans à se construire. Au début, les cosplayers ne voulaient pas venir aux shootings, certains ne voulaient même pas faire partie du livre. Si j’avais su le temps que ça prendrait, je ne sais pas si j’aurais persévéré ! [Rires.]

Ceci étant, ce comportement vient d’un besoin de se protéger. Les cosplayers ont été constamment mal traités par les médias et les gens, on se moque beaucoup d’eux, on leur promet un truc pour un shooting photo et une fois qu’ils sont sur place on leur donne complètement autre chose… Je comprends très bien leur méfiance.

Êtes-vous resté en contact avec certains cosplayers ?

Oui, quelques-uns. À la sortie du livre, on a été repris de manière fulgurante par énormément de médias, c’était très émouvant de partager ça avec les cosplayers, et ça nous a rapprochés. Le fait qu’ils puissent se voir sur des chaînes de télé énormes comme CNN a, je crois, légitimé leur activité.

Pratiquez-vous le cosplay vous-même ?

Non, pas du tout, excepté un autoportrait en stormtrooper de Star Wars, réalisé pour le livre ! [Rires.]

Kids of Cosplay est sorti en 2022, les gens ont donc eu le temps de le découvrir. Quels sont les commentaires les plus récurrents qu’ils vous font dessus ?

Ce qui m’a le plus surpris est le fait qu’ils relèvent le côté mélancolique du livre. Au moment où je réalisais les portraits, je n’étais pas conscient que je jouais là-dessus, ce n’était pas mon objectif premier. Peut-être que moi-même j’étais dans un état mélancolique, et que ça s’est reflété dans mes photos. Aujourd’hui, je me rends compte que ça fait la force du livre.

Propos recueillis par César Marchal.