Le poète des eaux

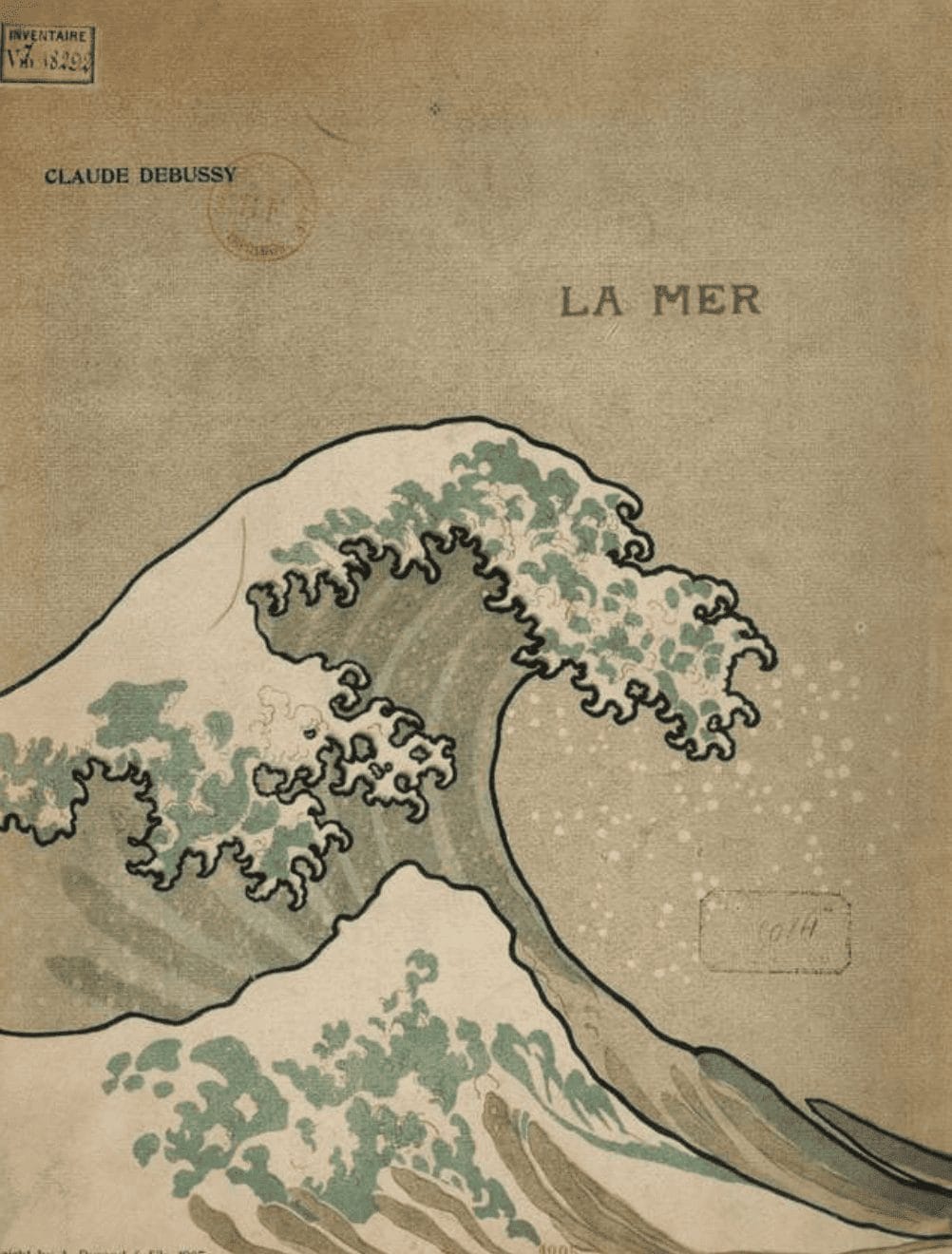

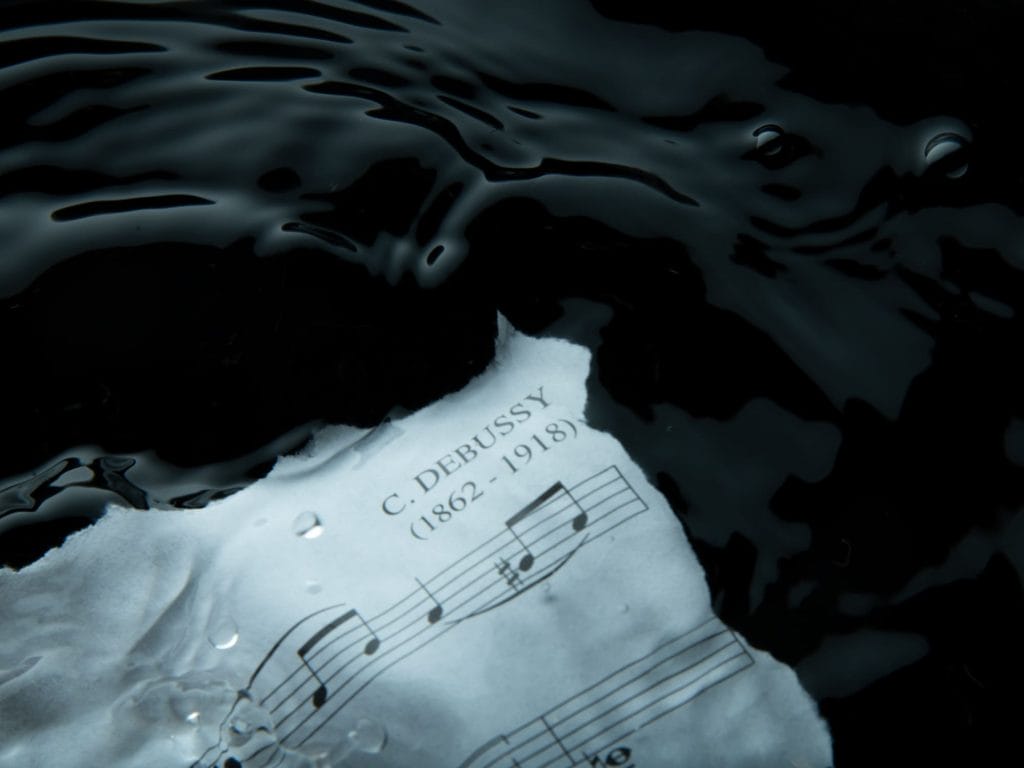

L’élément marin a toujours accompagné Claude Debussy (1862-1918). Le compositeur français, auteur de La Mer (1905), s’est échiné à retranscrire dans ses partitions ce que l’eau signifiait pour lui, usant d’une panoplie de stratagèmes pour suggérer aux auditeurs des sonorités aquatiques et des sensations d’immersion. L’ensemble de son œuvre lui a valu le surnom de « poète des eaux ».

Il est le plus marin des compositeurs français. Claude Debussy (1862-1918), surnommé « le poète des eaux », était promis à une carrière de matelot. Son père en avait décidé ainsi. Les « hasards de l’existence » — comme il l’écrit dans une lettre — l’ont mené vers d’autres horizons, bien loin de son premier amour, l’eau. Pourtant, la mer le suit partout. Enfant, à Cannes, où il demeure quelque temps avec sa mère. Puis dans ses voyages, récurrents, sur la côte Atlantique et près de la Manche. Là-bas, Claude Debussy est frappé par la sauvagerie de cet univers. À la manière d’un peintre impressionniste, il s’efforce sans cesse de retranscrire musicalement ses perceptions.

En 1903, il entame l’écriture de son œuvre phare, La Mer. Cette symphonie en trois mouvements est inspirée de ses souvenirs au bord de l’eau, dans une période où il multiplie les séjours près de la Manche avec Emma Bardac, cantatrice dont il vient tout juste de tomber amoureux. L’œuvre est achevée en 1905. À sa sortie, les critiques pleuvent. Les changements de rythme sont jugés trop violents, la mélodie trop étrange. Certains racontent même qu’au cours des premières répétitions, des musiciens de l’Orchestre Lamoureux — le premier à avoir joué la symphonie —, peu convaincus par l’originalité de son oeuvre, préféraient faire des bateaux en papier avec les partitions.

« Pour reproduire musicalement le bruissement de l’eau, ses reflets ou ses vagues, Debussy use de différentes stratégies qui sollicitent l’imaginaire aquatique de l’auditeur », explique Francesco Spampinato, chercheur associé à l’université de Strasbourg et spécialiste de Claude Debussy. Ainsi, le compositeur écrit des phrases mélodiques de notes liées avec de petites intervalles, pour qu’elles apparaissent comme une ligne et non comme une suite de points. L’auditeur entend alors une musique fluide rappelant la continuité de l’eau. Autre stratagème : pour rendre le ballottement des vagues, Claude Debussy duplique ses phrases mélodiques. La répétition des mêmes notes crée un mouvement oscillant, à l’égal d’une houle dont le balancier est infini. Ces procédés ne sont pas nouveaux, mais son œuvre les pousse à l’extrême.

Le musicien symbolise également des impressions aussi fugaces que le scintillement de la lumière sur la surface de l’eau. Sa technique : enchaîner les arpèges dans le registre aigu du clavier. Les notes, courtes et rapides, sont aussi éphémères que ces taches de couleur sur l’eau. Dans le deuxième mouvement appelé Jeux de vagues, Claude Debussy joue cette fois sur les changements de tempo. L’auditeur est comme frappé par une violente série de vagues. « Il fait appel au corps de l’auditeur, lui donnant l’impression d’être immergé dans une matière sonore aquatique, d’être entraîné, poussé, effleuré par le son », poursuit Francesco Spampinato, qui a étudié en détail ce second mouvement et sa perception par le public. La dernière partie, Dialogue du vent et de la mer, exprime quant à elle le chaos de l’océan. L’eau et le vent s’affrontent. Le passage au tempo agité, marqué par de nombreux crescendo-decrescendo, exprime le tumulte de cet univers sauvage.

« Pour Debussy, l’eau et la nature en général représentent la liberté, autant la liberté de vie que la liberté dans la pratique artistique », conclut Francesco Spampinato. Les lignes du compositeur dans la revue Gil Blas, en 1903, confirment ces propos. Debussy y raconte les circonstances de son obtention du Prix de Rome, destiné à encourager les jeunes artistes. Il est sur le pont des Arts, à Paris, face à la Seine : « […] la jolie lumière du soleil jouant à travers les courbes de l’eau avait ce charme attirant qui retient sur les ponts, pendant de longues heures, les délicieux badauds que l’Europe nous envie. Tout à coup quelqu’un me frappa sur l’épaule et dit d’une voix haletante : « Vous avez le prix ! » . » Arraché à sa contemplation, Claude Debussy ne ressent ni fierté ni allégresse. Bien au contraire : « Que l’on me croie ou non, je puis néanmoins affirmer que toute ma joie tomba ! Je vis nettement les ennuis, les tracas qu’apporte le moindre titre officiel. Au surplus, je sentis que je n’étais plus libre. »

Lucas Bidault