Mademoiselle Fanfonne

Disparue en 1989, Fanfonne Guillierme demeure une légende en Camargue. Née dans un milieu parisien aisé qu’elle quitte pour vivre sa passion des chevaux, elle est la première femme à posséder sa manade – un élevage de taureaux gardé par des employés à cheval. Son caractère bien trempé, sa modestie, sa gentillesse et son habit monochrome noir ont laissé dans la mémoire provençale un souvenir ému.

Il n’y a qu’une petite vingtaine de personnes devant la statue de Fanfonne Guillierme ce dimanche 7 mars, pour la trente-deuxième édition de l’hommage posthume qui lui est rendu chaque année. Non pas que la « grande dame », comme elle est appelée ici, ait quitté la mémoire collective, simplement la Covid-19 empêche un plus large rassemblement. D’ordinaire, pour l’événement, les rues de la petite ville d’Aimargues (Gard) se parent des couleurs de sa manade, or et bleu azur, les rues se remplissent, les Provençaux de Camargue et d’ailleurs défilent en son honneur, les afeciouna – « ceux qui aiment » – chantent en chœur la Coupo Santo, l’hymne national d’Occitanie, et le curé bénit les chevaux des manadiers.

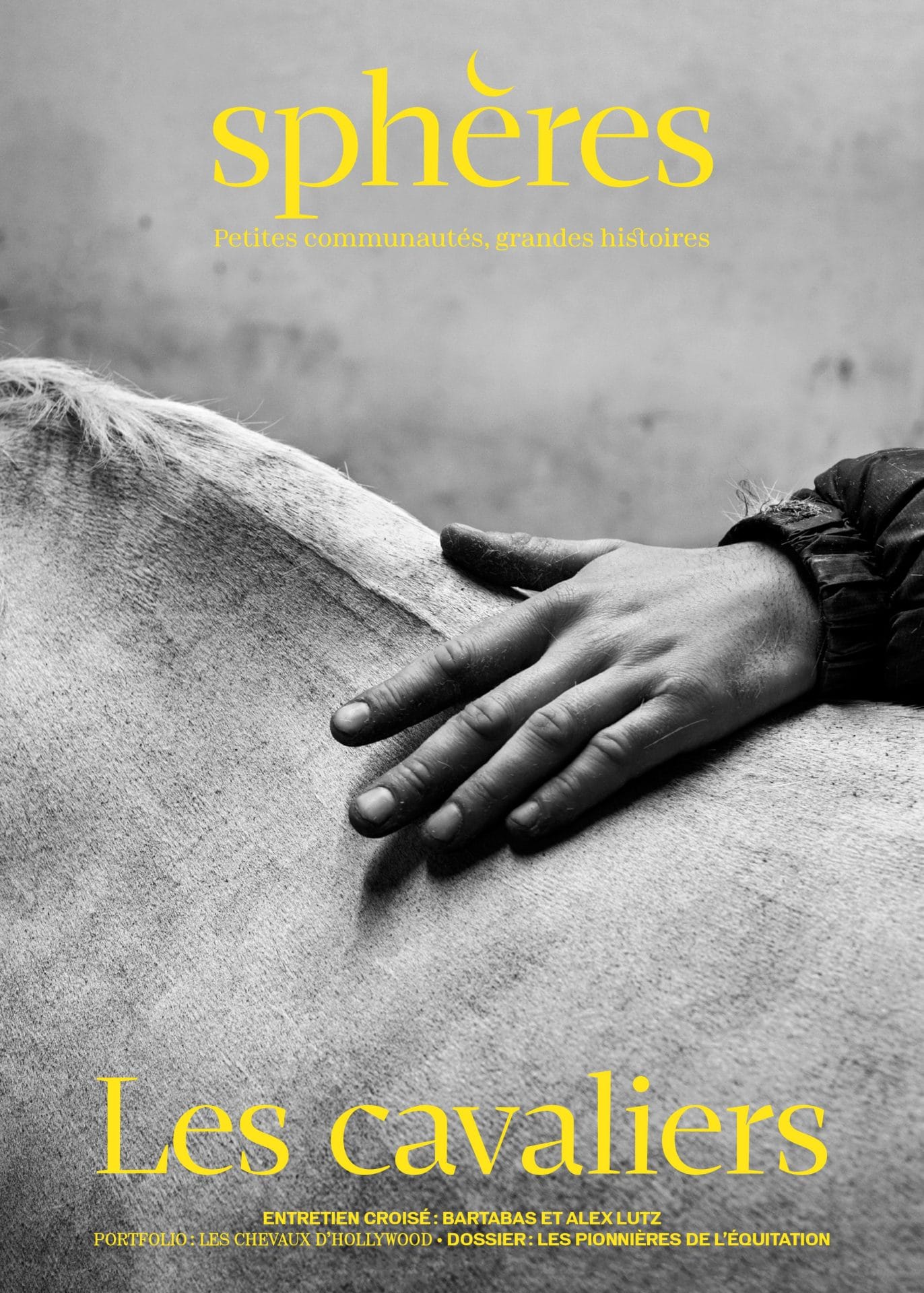

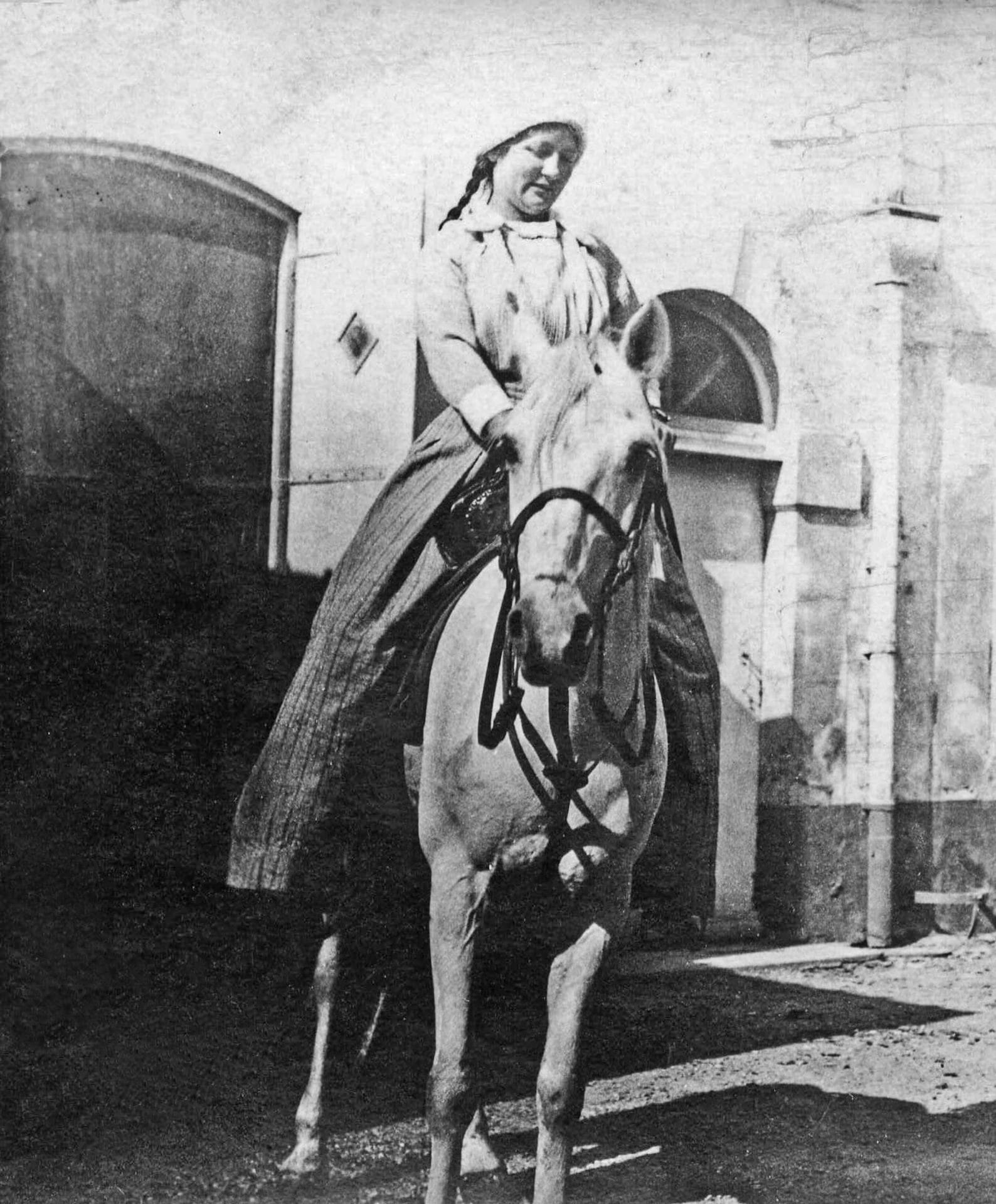

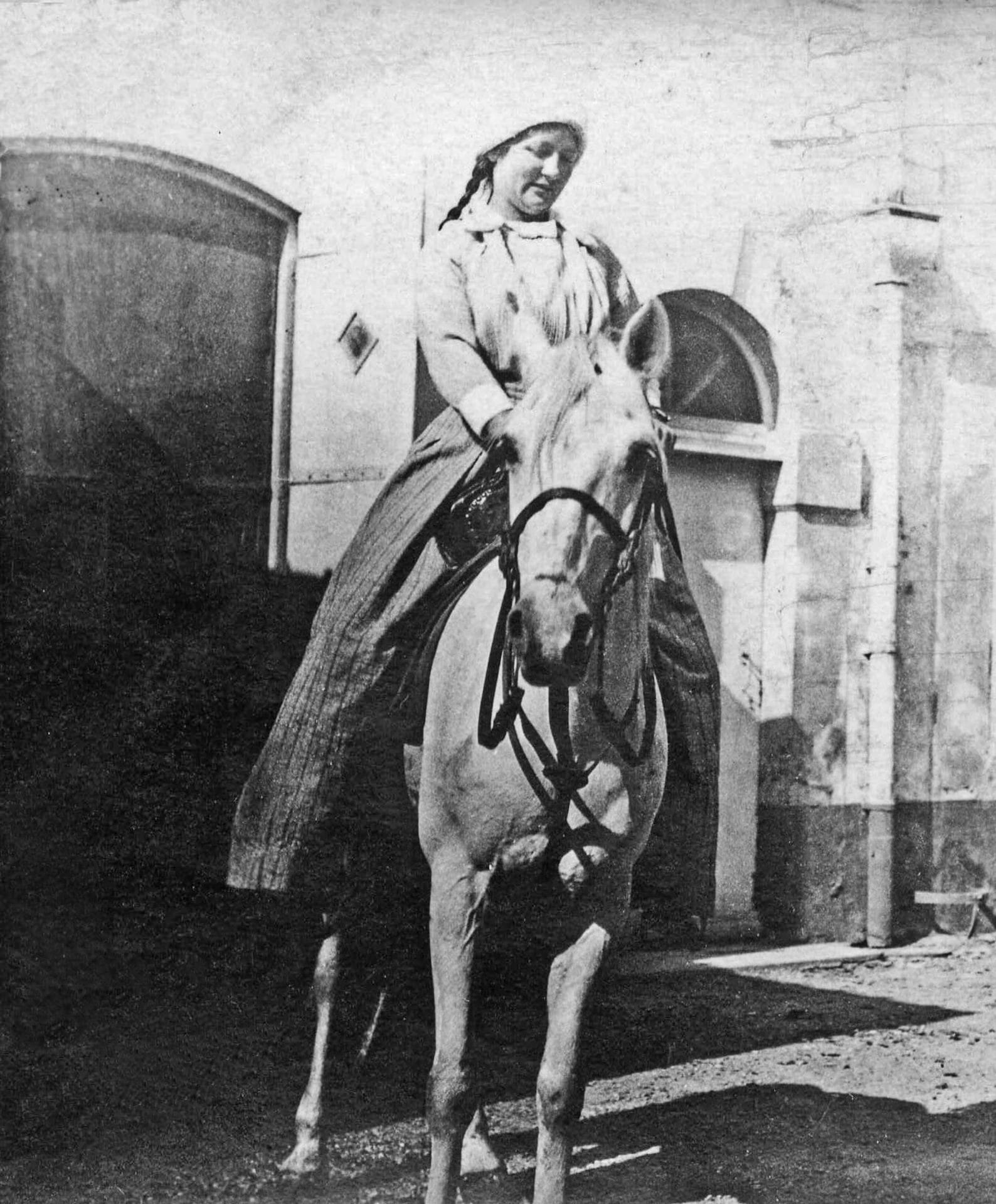

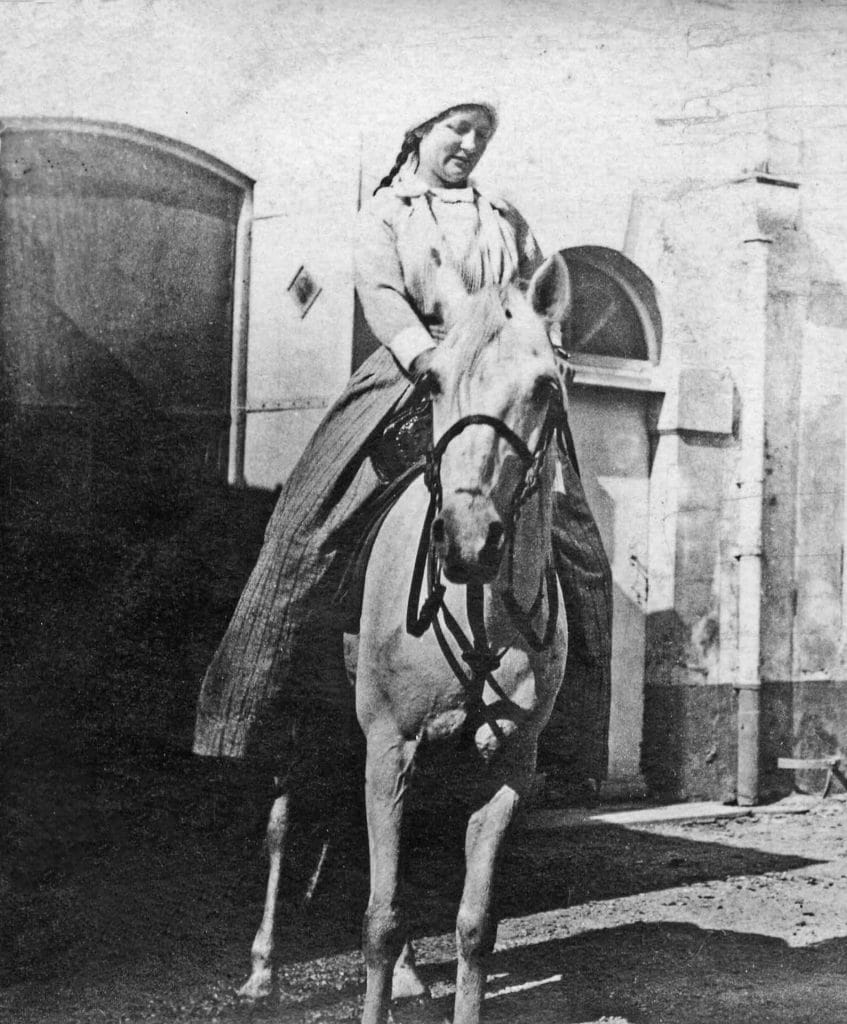

D’ordinaire, l’hommage à Fanfonne Guillierme mêle au deuil la célébration de son souvenir. Disparue en 1989 à l’âge de quatre-vingt-treize ans, la première femme à posséder sa propre manade – un élevage de chevaux ou de taureaux destinés notamment à la course camarguaise et encadré par des gardians, des gardiens à cheval – a laissé chez ceux qu’elle a côtoyés une trace indélébile où se lit encore l’admiration. Humble et douce au quotidien, elle se montrait stricte mais juste au travail. Seule cavalière dans un monde d’hommes, elle était toujours vêtue de noir : veste, feutre et longue jupe-culotte. Cette dernière donnait l’illusion qu’elle portait une robe quand elle montait sur son cheval à califourchon, et non en amazone, comme l’exigeait l’époque. Avant-gardiste, Fanfonne l’était jusque dans ses vêtements. Sa silhouette est devenue, comme sa fe di biòu – la « passion des taureaux » –, légende en Camargue.

« Mademoiselle Fanfonne, c’est sûr, c’était un personnage !, s’égaye Robert Faure, 75 ans, qui l’a bien connue et lui a réservé plusieurs ouvrages biographiques, dont En Camargue avec Fanfonne Guillierme (2008). Vous la rencontrez une fois, vous ne pouvez pas l’oublier ! Elle a été ma première idole. » Idole de la Provence sauvage, Antoinette – son vrai prénom – naît pourtant dans un milieu parisien fort policé, le 31 octobre 1895. Son grand-père, promoteur, est un proche du baron Haussmann. Son père, Frédéric, est à la tête d’une grande entreprise de transport de marchandises et sa mère, Alice, est la fille d’un célèbre avocat. Les parents et leurs cinq enfants occupent un vaste appartement au 55 de la très chic avenue Kléber, juste au-dessus de l’ambassade de Hollande. Malgré l’opulence de sa famille, Antoinette est élevée dans la simplicité. Sa mère, protestante, y veille, quitte à se montrer dure. Dans un ouvrage de Robert Faure, Fanfonne raconte l’anecdote qui suit : « Enfant, j’avais des cheveux longs que l’on complimentait. À force de louanges, ma petite tête se mit à grossir, je me crus la plus belle fille de France, d’Europe et peut-être du monde. Maman, qui ne tolérait pas de fantasme démesuré, prit un matin une paire de ciseaux et me coupa la belle chevelure au ras du crâne. Dès cet instant, je portai un chapeau pour camoufler ma honte. »

L’appel de la Camargue

Antoinette fréquente dès son plus jeune âge une école pour garçons. « Mon père avait insisté auprès du directeur pour ne pas me séparer de mon frère Pierre, explique-t-elle à Robert Faure. Moi, j’étais ravie ! » Elle prend très tôt des cours d’équitation au bois de Boulogne et se prend immédiatement de passion pour les chevaux. Au mas de Praviel, propriété familiale non loin de Marsillargues (Hérault) où elle passe les mois de vacances, Fanfonne obtient dès ses six ans l’autorisation d’assister aux courses de taureaux à Lunel, à condition d’être accompagnée par le régisseur du mas. Cela va à l’encontre de la bienséance pour une jeune fille de bonne famille mais Alice, sa mère, ne s’embarrasse pas des conventions quand elles entravent l’épanouissement de sa fille. Une avant-gardiste, elle aussi. Gamine, Fanfonne, « un peu garçon manqué » selon ses propres mots, est appréciée de tous pour son caractère jovial. « Mais elle était aussi très casse-cou, rit Robert Faure. C’est d’ailleurs ce qui lui a valu son surnom ! » Sa gouvernante suisse-allemande, Tita, l’avait surnommée Fanfan, ce qui signifiait « intrépide » dans son jargon. Avec l’accent provençal, Fanfan est devenu Fanfonne.

En 1904, Antoinette a neuf ans quand un incendie se déclare dans la société de transport de son père. C’est la ruine. Le peu qui reste de l’affaire est revendu et les Guillierme déménagent au Mas de Praviel, où commence la nouvelle vie d’Antoinette. Plongée dans l’univers de l’élevage et des courses, elle cultive sa passion avec les chevaux du marquis Folco de Baroncelli, ami de la famille. En 1913, alors que sont célébrés les cinquante ans de l’opéra La Mireille, composé par Charles Gounod à partir d’un poème de l’écrivain provençal Frédéric Mistral, Fanfonne repense le costume de gardian pour qu’il seille à une femme. Elle crée son propre uniforme.

La guerre de 14-18 lui apporte son lot d’infortune. Promise en 1911 à Jean Hecht, arrière-petit-fils du baron Haussmann, elle ne se mariera jamais à lui. Appelé au front, il en revient gravement mutilé. Afin de ne pas freiner Antoinette dans sa passion et par peur d’être un poids pour elle, il lui rend sa parole. Fanfonne en garde une blessure profonde et prend la résolution de ne jamais s’engager avec un autre homme. « Elle ne m’a jamais parlé de Jean Hecht, remarque Robert Faure. Elle me disait seulement : « Il y a des hommes qui ont acheté des taureaux pour se rapprocher de moi, mais je les ai toujours refusés. » Le temps que dure le conflit, Fanfonne s’occupe de l’élevage du manadier Fernand Granon. En dehors de cela, elle travaille pour la manade de Mathieu Reynaud, qu’on surnomme Papé et qui, reconnaissant son talent de cavalière, la prend sous son aile. « Il la considérait comme sa fille, assure Robert Faure. Quand il y avait des abrivados [La conduite des taureaux depuis les pâturages jusqu’aux arènes sous la surveillance de gardians, ndlr], il la défendait contre les remarques des gardians étonnés par la présence d’une femme. »

Première manadière

Alice Guillierme et son ami Jean Grand, écrivain provençal, créent leur propre manade en 1920. À ses débuts, leur élevage n’a pas pour but de produire des cocardiers, c’est-à-dire des taureaux destinés aux courses camarguaises, qui doivent être vifs et légers une fois lâchés dans l’arène pour charger les raseteurs, les hommes chargés d’attraper à l’aide d’un petit crochet les attributs fixés à leurs cornes. Fanfonne, naturellement, passe sa vie dans cette nouvelle structure, parmi les chevaux et les taureaux, acquérant une expérience de l’élevage et une maîtrise peu commune de la monte. En 1935, elle se retrouve seule aux affaires de la manade avec René Chabaud. C’est trop de tâches pour deux personnes, il leur faut recruter. Chose faite trois ans plus tard, quand Jacques Espelly, jeunot de tout juste seize ans, est embauché comme gardian, puis rejoint par son frère Armand en 1944.

Formés par René Chabaud, qui se retire en 1950, ils emmènent, en concertation avec Fanfonne, l’élevage dans une autre direction. « À cette période, Fanfonne a arrêté de faire des abrivados et des bandidos [Le retour des taureaux des arènes vers les pâturages, ndlr] parce que ça ne lui convenait plus, et s’est concentrée sur le travail dans les champs et les courses camarguaises, explique Hubert Espelly, petit-fils de Jacques ayant repris la manade Fanfonne Guillierme en 2007. Comme les gens voulaient voir des taureaux plus rudes, plus mobiles, plus fantasques dans l’arène, elle a modifié son élevage en conséquence. » Un travail de titan. « Ce n’est pas facile d’élever des taureaux aujourd’hui, alors dans ces années-là, c’était extrêmement rude, assure Loïc Auzolle, raseteur professionnel âgé de 36 ans et cofondateur de Toril TV, une webtélé dédiée à la course camarguaise. Sans char, il fallait pouvoir compter sur de vrais gardians. Et aujourd’hui encore, on reconnaît les taureaux de leur manade. Ils ont un vrai tempérament et ne refusent jamais le combat. »

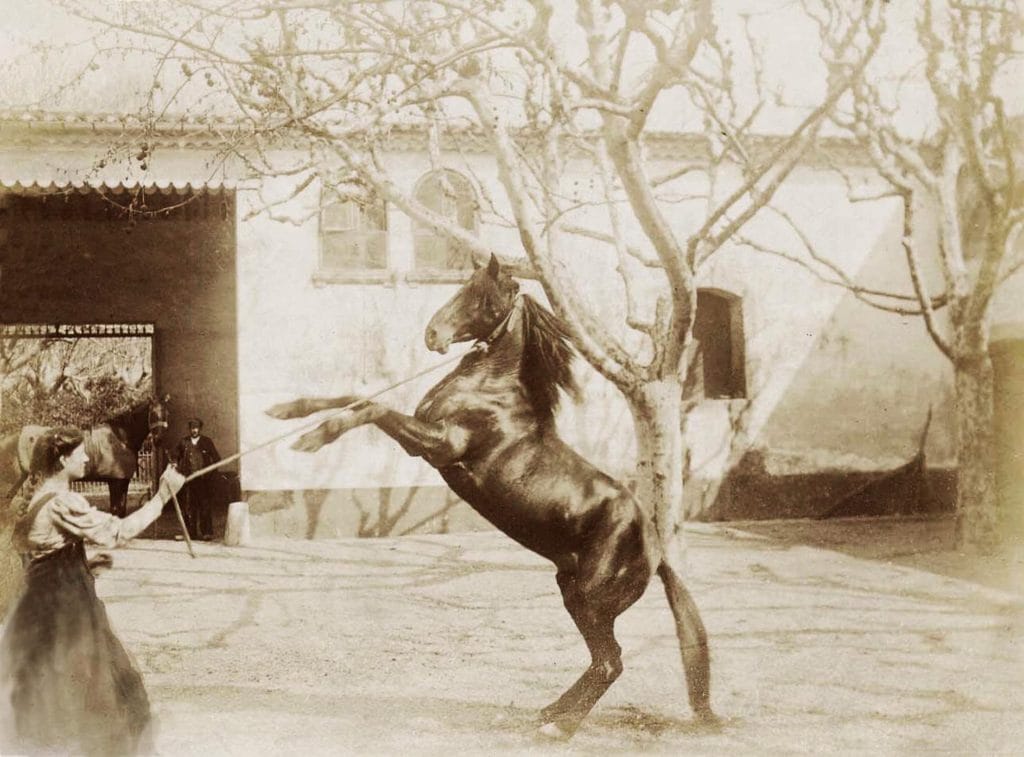

Le métier, en effet, est âpre. L’ouvrage de Robert Faure regorge de passages où la robustesse des gardians est mise à l’épreuve. Il y a par exemple cette inondation de 1907, qui coûte la vie à une bonne partie de l’élevage du marquis de Baroncelli. Il y a, aussi, le détail des journées de travail de quatorze heures, débutées à l’aube et terminées seulement « quand on voyait trois étoiles dans le ciel ». Fanfonne, toujours, prouve sa bravoure dans ces épisodes. Elle continue de tirer la corde retenant le taureau quand bien même celle-ci lui entaille les mains, traverse à cheval une rivière en crue pour apporter des vivres à une femme et son enfant piégés chez eux par la montée des eaux, chute dans l’eau glacée des marais un hiver en tentant de rattraper un taureau échappé, puis s’en extraie trempée mais sans la moindre plainte … Difficile de savoir si la réalité a été déformée pour mieux coller au mythe de la grande dame, mais ceux qui l’ont fréquentée la décrivent aussi dure au mal qu’attentionnée. C’est beaucoup dire : « Fanfonne était d’une gentillesse infinie, se souvient Jacques Mailhan, 64 ans, manadier lui aussi. Quand je l’ai connue, j’étais jeune et elle était déjà âgée, mais chaque fois que j’avais un accident, elle venait me rendre visite et passait l’après-midi avec moi. Elle me disait toujours un petit mot de sa voix aiguë de jeune fille. »

Son attachement au pays et à ses traditions, sa simplicité, son empathie valent à Fanfonne l’affection de tous. « Un jour que je l’accompagnais à la sortie d’une course, sept ou huit gamins émerveillés l’ont bombardée de questions en touchant sa robe comme le saint Sacrement, confirme Robert Faure. Elle me disait : « Robert, je ne comprends pas pourquoi tous ces gens m’aiment comme ça ! » Mêmes ses gardians étaient à ses genoux ! Ils la respectaient plus que tout, l’appelaient la Pelote – la patronne, quoi – et ne prenaient aucune décision sans son avis. » Outre la gentillesse, Mademoiselle Fanfonne cultive aussi un certain tempérament. « Elle avait du caractère, et de la persévérance dans les idées, c’est sûr !, clame son biographe officieux. Si elle voyait quelqu’un mal monter à cheval, elle ne se gênait pas pour le lui dire. Une fois, elle a sèchement remis en place une journaliste d’Antenne 2 venue pour filmer sa manade, parce qu’elle tirait trop sur la bride. Elle ne supportait pas qu’on fasse du mal à un cheval. »

« Un exemple de courage et d’abnégation »

Éprise de ses équidés, Fanfonne se démène pour la reconnaissance du cheval Camargue en tant que race pure, ce que les Haras nationaux lui accordent en 1968. Pour l’ensemble de son œuvre, elle est choisie sept années plus tard comme ambassadrice de la Camargue. La grande dame continuera à monter à cheval jusqu’à ses quatre-vingt-dix ans. Par deux fois, ses taureaux remportent le Biòu d’Or, prix décerné au meilleur cocardier de la saison taurine camarguaise. Sa mort, en 1989, cause dans toute la région une vive émotion. « Ça a été une déchirure pour moi », commente sobrement Robert Faure, la voix mouillée de larmes. Une foule compacte assiste aux obsèques, qui se déroulent au temple de Marsillargues (Hérault). Pour l’occasion, le dernier cheval de la manadière défile couvert d’un crêpe noir.

« Fanfonne incarne un progrès, résume Loïc Auzolle, le raseteur. Aujourd’hui, on entend beaucoup parler de gens qui veulent changer de vie. Elle l’a fait avec cent ans d’avance, quittant son Paris bourgeois pour sa passion des chevaux et des taureaux, pourtant réservée aux hommes à l’époque. C’est un exemple de courage et d’abnégation. » Olivier Fernay, manadier de 53 ans, tempère toutefois : « Fanfonne est un grand personnage de Camargue, une légende même, mais je ne crois pas que son existence ait permis une évolution des femmes dans le milieu. Bien qu’il y ait aujourd’hui autant de femmes que d’hommes dans les manades, il y règne toujours une culture macho. Comme au XVIe siècle, les femmes à cheval sont encore interdites les 1er mai à Arles, jour de la fête des gardians. » De son vivant, même la grande dame n’y assistait pas. En Camargue, les traditions sont tenaces.

César Marchal