Un pas de plus, un poids de moins

Christian Vince s’est lancé sur les chemins après avoir perdu son fils. Anne Robbes, après avoir vécu une rupture traumatisante avec son mari. Un temps brisés, ils ont trouvé dans la marche au long cours un remède à leur mal. Sur les sentiers, le fil des pensées se calque sur le rythme des pas, tranquille et régulier.

Tout sourire derrière ses boucles blondes, le gamin récite avec application sa poésie. Passée la première strophe, il hésite, balbutie et finit par glousser : « Me souviens plus de la suite ! » Pour Christian, ce sont les mots de trop. Il se détourne de son portable, de la vidéo et de Gaspard, ce gosse radieux sur l’écran. Gaspard, son fils, décédé le 8 juin 2005. Il avait un peu plus de huit ans. Un peu moins quand on l’a filmé déclamant son poème. Dans sa bouche, les vers de Claude Roy, pourtant guillerets, sonnent bien lourds : « L’enfant qui a la tête en l’air, ne le quittez jamais des yeux : car dès qu’il n’a plus rien à faire, il caracole dans les cieux. » Depuis que son fils caracole dans les cieux, Christian, lui, caracole sur les chemins. C’est devenu un rituel : chaque année, à la date anniversaire de la mort de Gaspard, il part marcher une semaine.

L’envie de déambuler ne lui est pas venue tout de suite mais en 2010, alors qu’il passait des vacances en Aubrac avec sa femme, Catherine. Ensemble, ils visitent plusieurs villages que le hasard a situés sur l’itinéraire de Saint-Jacques-de-Compostelle. La région leur plaît, l’absence de Gaspard leur pèse et le chemin est là, sous leurs yeux. Alors l’année suivante, le couple se décide : il se rend au Puy-en-Velay, à une grosse centaine de kilomètres de l’Aubrac, pour entamer son pèlerinage. Une semaine de randonnée sur le sentier de Compostelle, Gaspard dans la tête, Gaspard dans les pas. Les débuts d’une tradition annuelle désormais solidement ancrée.

« Je suis arrivé trop tard »

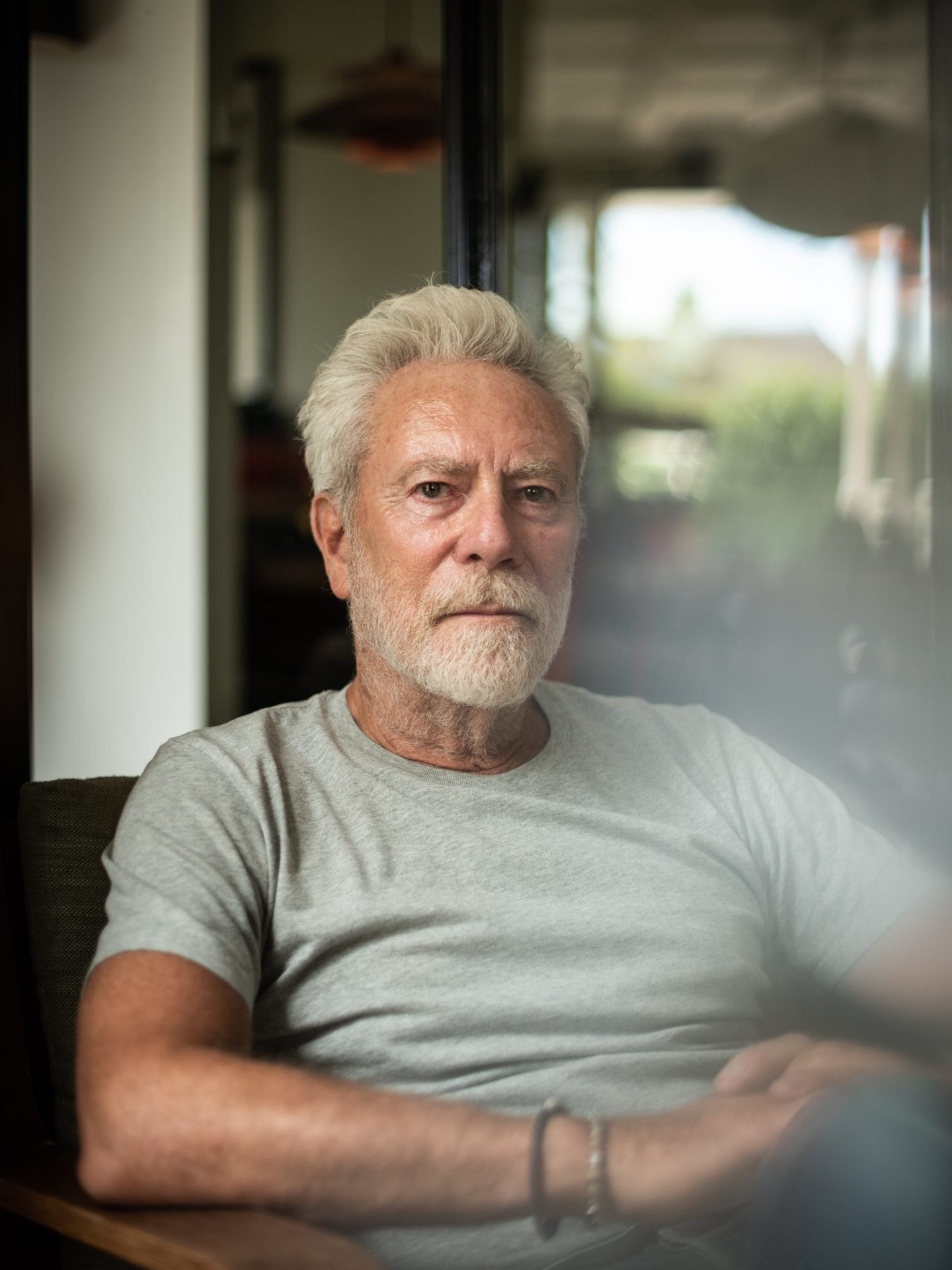

À Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, Christian Vince interrompt son récit pour se faire un café. Sa maison plus que cossue, meublée à l’image des salons qui peuplent ses épais livres de design posés sur la table basse, témoigne de sa réussite professionnelle. À 72 ans, le directeur de création d’une vaste agence publicitaire a des allures de vieux loup : barbe blanche, cheveux blancs drus sous lesquels percent deux yeux vifs, la voix grave, assurée, et ce raclement de gorge typique de celui qui a l’habitude de commander. Il est soigné, presque précieux, sobre : jean droit, baskets rouges, tee-shirt gris, voilà tout.

Au-dessus de son rez-de-chaussée chiné, il y a la chambre conjugale et celle qui appartint un jour à Gaspard, aujourd’hui transformée en bureau. Des photos de lui sont encore affichées aux murs par dizaines. Sur chacune d’elles ou presque, le gamin a la banane. Christian les regarde et l’émotion afflue. C’est dur. « Il est mort en faisant le jeu du foulard », lâche-t-il, laconique. Le principe de ce « jeu », courant à l’époque chez les garçons de 8 à 12 ans, est de s’étrangler avec un foulard ou une ceinture jusqu’à manquer d’air, ce qui procure des sensations intenses et une certaine euphorie. Mais quelques secondes de trop et l’on perd connaissance, le nœud toujours autour de la gorge, le cerveau toujours privé d’oxygène. C’est sans doute ce qui s’est passé. « Je suis arrivé trop tard, souffle Christian Vince. J’ai essayé maladroitement le bouche-à-bouche, mais je n’y avais pas été formé et ça n’a pas fonctionné. Les pompiers sont arrivés vingt minutes plus tard. Il est décédé le lendemain, à l’hôpital. »

Est-ce qu’on se remet un jour de la mort de son enfant ? « La marche aide, assure posément Christian. Quand on marche, il n’y a ni boulot, ni quotidien minuté, ni téléphone. C’est une parenthèse invitant à un rythme de vie différent. » Sur les chemins, le directeur de création progresse souvent seul, une petite centaine de mètres devant sa compagne et la veuve de son meilleur ami. Elle les a rejoints sur les sentiers après que son mari est parti le même jour que Gaspard, mais deux années plus tard. Les deux femmes « papotent » en cheminant, marmonne Christian. Lui préfère le silence, plus propice au recueillement. Il partage rarement ses pensées avec les autres pèlerins. « Je n’ai pas envie de raconter mon histoire, ni d’entendre celle des autres. Peut-être que je passe à côté de jolies rencontres, mais j’ai plutôt besoin de me retrouver. La marche est un moment à moi, à moi seul. »

Le silence et la solitude donc, mais aussi la lenteur, la nature, la répétition du mouvement, pied droit, pied gauche… Toute cela enseigne la patience. Tout cela, aussi, apprend à tolérer l’absence : « À partir du deuxième ou troisième jour de marche, mon cerveau travaille d’une autre manière, décrit Christian. On est alors sensible à tous les petits signes qui nous évoquent notre fils. » Après sept ans passés sur le chemin de Compostelle, Catherine et Christian arpentent depuis trois étés le sentier des douaniers, en Bretagne. Qu’importe la destination, seuls comptent le cadre et la marche.

Les premières années, Christian, brisé par la perte, se réfugiait dans le travail. Avec le temps et les kilomètres, sa douleur s’est estompée, son rapport à la mort a changé. Désormais, il l’accepte comme faisant partie de l’ordre des choses, mais ça ne signifie pas qu’il est sevré de sa marche rituelle. Bien au contraire, il martèle qu’il ne pourra jamais s’en passer : « Je continuerai de l’honorer tant que je pourrai marcher. » Il pense peut-être même l’allonger.

Une vie sur les sentiers

Toute gosse déjà, Anne Robbes avait un attachement viscéral à l’escapade, crapahutant seule sur les plateaux sauvages autour de Thérondels, un village du nord de l’Aveyron, où elle a grandi. Elle aussi, bien plus tard, s’est guérie par la marche. Cette petite femme de 68 ans aux grandes lunettes rondes est d’une humilité si aiguë qu’elle en devient caricaturale. Elle s’offusque presque qu’on lui accorde de l’intérêt. « Je ne vois pas vraiment pourquoi vous m’interviewez, mais après tout, vous ferez votre miel avec toutes mes réponses, c’est vrai que c’est votre métier », se résigne-t-elle devant notre insistance. Pourtant, c’est une évidence, son parcours a de quoi fasciner. Après une rupture déchirante avec son mari, elle s’est lancée à corps perdu sur les sentiers, achevant à pied tous les plus grands pèlerinages connus. Depuis, elle trotte en moyenne une quinzaine de kilomètres par jour et refuse catégoriquement d’acheter une voiture. La marche a façonné sa vie, elle la régit encore aujourd’hui.

Les ennuis commencent quand, en 2003, après 27 ans de mariage, Anne reçoit un appel anonyme. La voix au téléphone lui annonce que son conjoint est entré dans un hôtel avec une collègue de travail. Elle prend un taxi, se poste à l’angle de l’établissement et patiente des heures, nauséeuse, en pensant à leurs trois enfants. Jusqu’à le voir sortir, pris la main dans le sac. « Il m’a promis que c’était une connerie, que ça n’allait pas durer, se souvient-elle. On a parlé toute la nuit, j’ai décidé de rester avec lui. » Malgré les promesses, une année sombre s’ensuit, traversée de violences verbales souvent, physiques parfois. Dire que leur relation se détériore est un euphémisme. Elle sombre. Le mari d’Anne la rabaisse constamment, elle s’aime de moins en moins, se reproche tout : « Il me disait souvent que je n’étais pas à la hauteur du couple, que j’étais laide, que j’étais folle, qu’il allait me faire interner. » Épuisée, elle prend rendez-vous chez le médecin, qui la dirige ensuite vers une psychiatre. Les consultations percent une brèche salvatrice dans le carcan de son quotidien.

En 2004, elle apprend par une amie que son mari la trompe encore, avec la même femme. Elle trouve cette fois la force de lui demander de partir. Il s’exécute, pour revenir à peine quelques jours plus tard, mentir à nouveau, repartir… Le même schéma se répète cinq fois. À la fin de l’année, Anne, exténuée, demande le divorce par consentement mutuel. Son mari ne donnera jamais suite. Aujourd’hui, le couple n’est toujours pas séparé officiellement. Mais depuis 2008, l’Aveyronnaise vit seule à Thérondels, dans la grande maison de son enfance.

Une fois Shikoku, deux fois Rome, six fois Compostelle

L’acclimatation à sa nouvelle vie est rude. Anne est lessivée. Elle a une foule de choses à digérer ; des années de violence sourde, sa mère décédée d’un cancer généralisé l’an passé, la retraite, l’inaction, l’éloignement de ses trois enfants âgés de vingt à trente ans et désormais indépendants… « Une fois installée, la solitude a été terrible, murmure-t-elle. Plutôt que de rester seule chez moi à pleurer, j’allais me balader dans les alentours. Il m’arrivait de hurler sur les sentiers. J’avais en moi un trop-plein de tout. » Pour combler les journées vides, pour distancer ses pensées, Anne marche furieusement. Trente kilomètres par jour, qu’il pleuve, neige ou vente, chaussée de sandales, de baskets ou de raquettes. La déambulation est pour elle un antalgique. « Ce n’était pas une marche sereine ou méditative, mais c’était bénéfique, se souvient-elle. Je dormais mieux. »

En 2009, son fils aîné lui envoie un mail : « Donne un sens à tes marches quotidiennes, lui conseille-t-il. Fais-en quelque chose de plus grand. » Le déclic. Au printemps 2010, Anne part du Puy-en-Velay et s’engage sur Saint-Jacques-de-Compostelle, un sac de 20 kilos sur le dos. Une folie. « Je pleurais très souvent en progressant. Parce que je ressassais mon histoire bien sûr, mais aussi parce que je voulais absolument arriver et que je sentais que je n’en serai pas capable physiquement. » Après quinze jours de supplice, elle s’arrête dans un monastère, percluse de douleurs. Bilan du médecin : trois fractures de fatigue, aux deux tibias et à la cheville droite. Cet échec, cuisant pour Anne, préfigure pourtant des réussites à venir.

L’année suivante, rebelote, mais mieux préparée : le sac fait seulement 12 kg et Anne s’est longuement rééduquée en faisant du vélo. Elle part au printemps 2011 et chemine à son rythme, en solitaire, esquivant les autres pèlerins : « J’avais besoin d’un temps pour moi, j’étais encore dans la souffrance de ces années passées. » Elle arrive sans encombre à Santiago de Compostela. La ville la déçoit mais son expérience l’enchante. « La vie sur le Chemin est telle qu’elle devrait être, bienveillante et tranquille. » Enfin, Anne parvient à se dire que sa marche n’était pas une fuite. Avec ce premier pèlerinage, elle a franchi une étape dans le deuil de sa séparation. Une étape seulement. L’Aveyronnaise ne se sent pas encore assez sereine pour arrêter son cheminement. L’année suivante, elle entame donc un nouveau pèlerinage pour Compostelle, au départ de Séville cette fois-ci. Le second d’une longue, très longue série. Depuis, elle a parcouru six fois Compostelle, suivant six itinéraires différents, a accompli deux fois le pèlerinage à Rome, une fois celui de Jérusalem, une fois celui du Mont-Saint-Michel et une fois, enfin, celui de Shikoku, au Japon. Elle passe en moyenne la moitié de l’année à crapahuter.

« La sérénité est venue »

À une dizaine de bornes de sa maison, sur un sentier sillonnant au sommet d’une colline, Anne avale les distances de ses petits pas énergiques sans rien montrer d’autre que son émerveillement. Ni fatigue, ni plainte. On sent qu’elle a l’habitude. « C’est tellement bien ces longues marches, ce temps pour soi, passé dans la nature, exulte-t-elle. J’ai le sentiment de me réapproprier mes cinq sens, d’être vraiment vivante, partie intégrante de l’univers, attentive à l’environnement. » Autour d’elle, le vent frais fait ployer les herbes hautes séchées par la chaleur. Une trouée de soleil dans la grisaille de fin de journée illumine au loin un arbre isolé. C’est dans ce lieu sauvage et calme, peuplé seulement de vaches, de genêts et de fougères qu’Anne vient le plus souvent se promener. Short gris, haut bleu délavé, sandales birkenstock… Elle se moque de ce qu’elle porte, tant que ça lui permet d’avancer.

Sa vaste maison aux murs de pierre conserve encore le souffle de ses périples. Sur les étagères, on trouve pêle-mêle, bien serrés les uns contre les autres, des guides de Compostelle, des hors-séries de magazines sur la marche et des bouquins au titre évocateur : les Contes des sages pèlerins, d’Édith de la Héronnière, l’immanquable Immortelle randonnée, de Jean-Christophe Rufin ou encore Le petit livre de la marche, de Gaële de La Brosse. Des souvenirs de ses pèlerinages emplissent partout l’espace.

Ici, la veste blanche rituelle, enfilée sur le sentier de Shikoku, traîne sur la rambarde de l’escalier. Là, sur un fauteuil, gît un bracelet vert donné par un Japonais compatissant. Et contre la cheminée repose encore ce bâton offert un matin par un couple qui l’avait hébergée la veille. Anne voyage toujours dans un certain dénuement. « Dès que c’est possible, j’aime être accueillie par les églises, les monastères ou les habitants, détaille-t-elle. Le dépouillement m’intéresse parce que c’est là que j’y trouve les interactions les plus fortes. Les gens sont beaux quand ils ne masquent pas leur vulnérabilité. »

Après des milliers de kilomètres, le rythme tranquille de la marche a posé sur les blessures d’Anne une gaze apaisante. « La sérénité est venue, sourit-elle. Le pardon aussi. » L’Aveyronnaise marche encore chaque jour une petite vingtaine de kilomètres. C’est devenu une habitude et, de toute façon, aller faire les courses sans véhicule depuis son village isolé implique déjà une randonnée de quinze bornes. Elle s’en moque, ça lui plaît. La marche est à ce point indissociable de sa vie. Dans le grenier de sa maison, l’Aveyronnaise entrepose toujours soigneusement, sous un duvet orange, le matériel nécessaire à son prochain départ. Pour elle, c’est comme une poche d’oxygène à portée de main : il lui suffit de tout fourrer dans son sac pour s’en aller, dans la minute, respirer l’air plus doux des sentiers.

Des preuves scientifiques d’efficacité

« Caminothérapie ». C’est ainsi que l’écrivain Luc Adrian nomme les vertus thérapeutiques du chemin dans son livre Compostelle (2010). Les exemples sont nombreux de ceux que la marche au long cours a fait reprendre goût à la vie. Sur les forums de pèlerins, on trouve une foule de témoignages semblables à ceux d’Anne et Christian : « Ayant subi il y a trois ans et demi le départ de mon mari après 31 ans de vie commune, j’ai été très active dans toutes les démarches hautement pénibles du divorce, de la vente de la maison à la recherche d’un logement, raconte ainsi Geneviève en 2014. Une fois installée dans mon nouveau chez moi, l’envie de partir sur le chemin est revenue plus vive. En avril 2013, après un coup de cafard, ça s’est imposé : je vivais seule, et bien je marcherai seule. Cinq semaines de randonnée entre Navarrenx et Santiago et 870 kilomètres plus loin, grand bonheur, grande fierté, la joie et l’estime de soi retrouvées. »

« Le chemin est devenu une drogue, c’est là que je m’épanouis le plus, enchérit l’anonyme Rigonnet. Au début, c’était une aventure, la rencontre des autres avec mon mari. Maintenant qu’il est de l’autre côté du chemin, je marche avec Jean-Pierre, rencontré en 1999 lors de mon premier périple. Je marche pour oublier, pour méditer, pour les rencontres internationales que nous faisons, pour respirer à pleins poumons l’air qui semble me manquer. »

Intrigués par cette auto-thérapie ambulante, des auteurs britanniques se sont lancés en 2012 dans une analyse de la presse médicale sur la question. En ne retenant dans la littérature que les travaux de haute qualité scientifique, ils ont fait état d’au moins huit grandes études impliquant un total de 341 malades. Toutes témoignent de l’efficacité de la marche pour le traitement des états dépressifs. Dans son livre Guérir par la marche (2019), le médecin et psychiatre Eric Griez précise que l’exercice prolongé et régulier de la marche « atténue les réactions hormonales au stress, a un effet anti-inflammatoire notamment sur le tissu nerveux, et entraîne dans le cerveau des modifications biochimiques semblables aux antidépresseurs. » Cerise sur les bobos : la marche fait travailler près de la moitié de la masse musculaire de l’organisme, renforçant en douceur les corps même peu entraînés.

Et le docteur de conclure : « De toutes les formes d’exercices, elle est sans aucun doute la plus naturelle, la plus ancienne, la plus profondément liée à notre condition humaine. »À cette manière scientifique de présenter les bienfaits de la randonnée se superpose celle, plus poétique, de David Le Breton. Dans Marcher, éloge des chemins et de la lenteur (2012), l’écrivain et sociologue se fend d’une description qui semble destinée à Anne Robbes : « La marche est une relance, un refuge intérieur pour se reconstruire en élaguant un moment toute sollicitation extérieure à la reconquête de soi. » Le même livre, quelques pages plus loin, donne à Christian Vince un écho douloureux : « Marcher est toujours une longue prière aux absents, une conversation ininterrompue avec les fantômes, ceux qui ne sont plus là […] mais dont la mémoire persiste en soi. » Son dernier chapitre s’intitule La marche comme renaissance. C’est peut-être de cela qu’il s’agit, plutôt que de thérapie.

César Marchal